मौर्य राजवंश का इतिहास जानने के तीन प्रमुख स्रोत माने जाते हैं - साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व। इन तीनों साधनों से मौर्य इतिहास की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है।

1. साहित्यिक स्रोत

(A) ब्राह्मण साहित्य - कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र, सोमदेव कृत कथासरित्सागर, क्षेमेन्द्र लिखित वृहत्कथामंजरी, पतंजलि का महाभाष्य, विष्णु पुराण की मध्यकालीन टीका, विशाखदत्त कृत मुद्राराक्षस, मुद्राराक्षस का टीकाकार ढुंढिराज आदि प्रमुख ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत हैं।

पुराणों में मौर्य राजाओं की सूची और कालक्रम का विधिवत उल्लेख किया गया है। आचार्य चाणक्य (अन्य नाम कौटिल्य व विष्णुगुप्त) कृत ‘अर्थशास्त्र’ मौर्य इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य कृत ‘अर्थशास्त्र’ से मौर्य काल की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी मिलती है।

वहीं, विशाखदत्त रचित संस्कृत नाटक ‘मद्राराक्षस’ से मौर्यकालीन सामाजिक - आर्थिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। विशाखदत्त ने इस बात का बखूबी उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से अभेद्य नंद शक्ति को ध्वस्त कर मगध सम्राट धनानंद पर विजय प्राप्त की।

(B) बौद्ध साहित्य - बौद्ध ग्रन्थों में दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, महाबोधिवंश, दीघनिकाय, दिव्यावदान आदि प्रमुख हैं। इनसे चन्द्रगुप्त मौर्य, बिन्दुसार, अशोक तथा परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। सिंहली अनुश्रुती महावंश में लिखा गया है कि कौटिल्य ने चन्द्रगुप्त को जम्बूद्वीप का सम्राट बनाया।

यही नहीं, महावंश और दीपवंश नामक बौद्ध ग्रन्थों में सम्राट अशोक द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। तिब्बती बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से हमें बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक के प्रयासों की जानकारी मिलती है। दीघनिकाय की टीका ‘सुमंगलाविलासिनी’ भी मौर्य इतिहास का स्रोत है। वहीं बुद्ध की जातक कथाओं में भी मौर्यकालीन सामाजिक - आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

(c) जैन साहित्य - जैन ग्रन्थों में भद्रबाहु का कल्प सूत्र तथा हेमचन्द्र रचित परिशिष्टपर्व भी मौर्य इतिहास के अन्य प्रमुख स्रोत हैं। भद्रबाहु रचित जैन कल्पसूत्र में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास का उल्लेख मिलता है। जबकि हेमचन्द्र लिखित परिशिष्टपर्व एक प्रकार से आचार्य चाणक्य की जीवनी है, बावजूद इसके यह कृति मगध साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक जानकारी प्रदान करती है।

2. विदेशी विवरण

यूनानी इतिहासकारों विशेषकर स्ट्रेबो, कर्टिअस, डिओडोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, एरिस्टोब्यूलस आदि के विवरण से मौर्यकालीन इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। स्ट्रैबो ने अपनी कृति में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए वैवाहिक सम्बन्धों का उल्लेख किया है, साथ ही यह लेखक चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों की भी जानकारी प्रदान करता है।

प्लूटार्क लिखता है कि “चन्द्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों के साथ समूचे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया”। जस्टिन के अनुसार, “सम्पूर्ण भारत चन्द्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था”।

सिकन्दर के बाद के लेखकों में मेगस्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिसकी रचना ‘इंडिका’ मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगस्थनीज की महत्वपूर्ण कृति ‘इंडिका’ अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है किन्तु इसके उद्धरण परवर्ती लेखकों जैसे - प्लूटार्क, स्ट्रैबो और एरियन आदि की रचनाओं में उपलब्ध है।

स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चन्द्रगुप्त मौर्य को ‘सैण्ड्रोकोट्स’ तथा एरियन व प्लूटार्क ने ‘एण्ड्रोकोट्टस’ जबकि फिलार्कस ने ‘सैण्ड्रोकोट्टस’ कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सैण्ड्रोकोट्टस की पहचान चन्द्रगुप्त मौर्य से की।

इसे भी पढ़ें : 100 भाईयों को मारकर सम्राट बना था यह शख्स, सिर्फ एक घटना ने बना दिया महान

3. पुरातात्विक स्रोत

मौर्य वंश का इतिहास जानने में पुरातात्विक स्रोतों की विशेष महत्ता है। इन अभिलेखों से ही हमें अशोक के शासनकाल एवं उसके साम्राज्य विस्तार की सम्पूर्ण जानकारी मिलती है।

अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त शक महाक्षत्रप रूद्रदामन के जूनागढ़ लेख, काली पॉलिश वाले मृदभाण्ड तथा चांदी व तांबे के पंचमार्क सिक्कों से भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। रूद्रदामन के जूनागढ़ (गिरनार) लेख से सौराष्ट्र प्रान्त में चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन की जानकारी मिलती है।

बांग्लादेश में बोगरा स्थित महास्थान तामपत्र लेख तथा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित सौहगोरा तामपत्र लेख से मौर्य युग में अकाल से सामना करने के लिए अन्न भंडार के बारे में जानकारी मिलती है।

सम्राट अशोक के अभिलेख भी मौर्य इतिहास को प्रबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अशोक के तकरीबन 40 अभिलेख भारत, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों से अब प्रकाश में आ चुके हैं। अशोक के अभिलेखों का विभाजन तीन वर्गों में किया जा सकता है। 1. शिलालेख 2. स्तम्भ लेख 3. गुहा लेख।

सम्राट अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज टीफेन्थैलर ने साल 1750 में की। वहीं जेम्स प्रिंसेप पहला नाम है जिसने 1837 ई. में अशोक के अभिलेखों की लिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त की। मास्की में अशोक के लेख की खोज मि. बीडल ने साल 1915 में की। सिंहलीग्रन्थ दीपवंश में ‘प्रियदर्शी’ एवं ‘देवानामप्रिय’ का प्रयोग सम्राट अशोक के लिए किया गया है, इसकी जानकारी सर्वप्रथम टर्नर ने दी।

(A) शिलालेख - सम्राट अशोक से जुड़े 14 शिलालेख, आठ स्थान व खोजकर्ता का नाम।

- शहबाजगढ़ी, पेशावर-पाकिस्तान, खोजकर्ता - कोर्ट (1836 ई.)।

- मानसेहरा, हजारा-पाकिस्तान, खोजकर्ता - कनिंघम (1889 ई.)।

- कालसी, देहरादून - उत्तराखंड, खोजकर्ता- फॉरेस्ट (1860 ई.)।

- गिरनार, गिरनार-गुजरात, खोजकर्ता - कर्नल टॉड (1822 ई.)।

- धौली, पुरी-उड़ीसा, खोजकर्ता-किट्टो (1837 ई.)।

- जौगढ़, गंजाम -उड़ीसा, खोजकर्ता - इलियट, (1850 ई.)।

- एर्रगुडि, कर्नूल- आन्धप्रदेश, खोजकर्ता- अनुघोष (1929 ई.)।

- सोपारा, थाणे- महाराष्ट्र, खोजकर्ता - भगवान लाल (1882 ई.)।

इसे भी पढ़ें : चन्द्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था यह देश जिसके लिए तरसते रहे मुगल और अंग्रेज

अशोक के 14 शिलालेखों से क्या जानकारी मिलती है?

शिलालेख 1- पशु बलि पर रोक।

शिलालेख 2- सामाजिक कल्याण के उपायों की जानकारी।

शिलालेख 3 - ब्राह्मणों का सम्मान।

शिलालेख 4 -बड़ों का आदर करना।

शिलालेख 5 - धम्म महामात्रों की नियुक्ति और उनके कर्तव्य।

शिलालेख 6 - धम्म महामात्रों को आदेश।

शिलालेख 7 - धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की आवश्यकता पर बल।

शिलालेख 8 – धम्म यात्राएं।

शिलालेख 9- निरर्थक समारोहों और अनुष्ठानों का परित्याग।

शिलालेख 10- धर्म के स्थान पर धम्म का प्रयोग।

शिलालेख 11- धम्म नीति की व्याख्या।

शिलालेख 12- सभी धार्मिक सम्पद्रायों से सहिष्णुता की अपील।

शिलालेख 13- कलिंग युद्ध का उल्लेख।

शिलालेख 14- जनता से धार्मिक जीवन जीने की अपील।

(B) लघु शिलालेख - अशोक से जुड़े 14 मुख्य शिलालेखों के अतिरिक्त तकरीबन 14 लघु शिलालेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं।

1. रूपनाथ (जबलपुर- मध्यप्रदेश), 2. गुर्जरा (दतिया- मध्यप्रदेश), 3. सहसराम (बिहार), 4. भाब्रू (बैराठ-जयपुर), 5. मास्की (रायचूर-कर्नाटक), 6. ब्रह्मगिरी (चित्तलदुर्ग- कर्नाटक), 7. सिद्धपुर (चित्तलदुर्ग- कर्नाटक), 8. जटिंगरामेश्वर (चित्तलदुर्ग- कर्नाटक), 9. एर्रगुडि (कर्नूल - आन्ध्रप्रदेश), 10. राजुल मंडगिरी (कर्नूल- आन्ध्रप्रदेश), 11. गोविमठ (मैसूर-कर्नाटक), 12. पालकिगुन्डु (मैसूर-कर्नाटक), 13. नेट्टूर (मैसूर-कर्नाटक), 14. अहरौरा (मिर्जापुर-उत्तर प्रदेश), 15. सारोमारो (शहडोल- मध्यप्रदेश) 16. उदेगोलम (बेलारी-कर्नाटक), 17. सन्नाती (गुलबर्गा- कर्नाटक)।

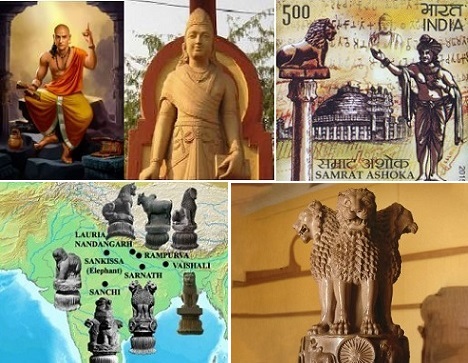

(c) स्तम्भ लेख - ब्राह्मी लिपि में पाषाण स्तम्भों पर उत्कीर्ण अशोक के स्तम्भ लेखों की संख्या सात है, जो छह भिन्न-भिन्न स्थानों से पाए गए हैं।

1. दिल्ली – टोपरा - टोपरा स्तम्भ लेख मूलत: हरियाणा के अम्बाला में था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली में गड़वा दिया। सिर्फ टोपरा स्तम्भ लेख में सात अभिलेख पूरे मिलते हैं, अन्य सभी पर केवल छह ही लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। टोपरा स्तम्भ लेख में आजीवकों, निर्ग्रन्थों आदि का संघ के साथ उल्लेख किया गया है।

2. दिल्ली – मेरठ - मेरठ से फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया।

3. लौरिया - अरराज - बिहार के चम्पारन जिला में स्थित।

4. लौरिया- नन्दनगढ़ - बिहार के चम्पारन जिला में स्थित।

5. रामपुरवा - बिहार के चम्पारन जिला में स्थित।

6. प्रयाग - यह स्तम्भ लेख बादशाह अकबर द्वारा इलाहाबाद किले में लगवाया गया।

लघु स्तम्भ लेख — लघु स्तम्भ लेखों पर अशोक की राजकीय घोषणाएं उत्कीर्ण हैं, जो निम्नलिखित स्थानों से मिले हैं।

- सांची 2. सारनाथ 3. कौशाम्बी : इन तीनों जगहों पर संघ भेद रोकने सम्बन्धी आदेश।

4. रूम्मिनदेई (नेपाल की तराई) - अशोक ने इस स्थान की धम्म यात्रा की तथा लुम्बिनी का भूमिकर घटाकर 1/8 कर दिया व लुम्बिनी को ‘धार्मिक कर’ से पूर्णतया मुक्त कर दिया। 5. निग्लिवा (नेपाल की तराई) - अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष कनकमुनि स्तूप को संवर्धित करवाया तथा बीसवें वर्ष में कनकमुनि की यात्रा की।

— कौशाम्बी के स्तम्भ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। अत: इसे ‘रानी का अभिलेख’ भी कहा जाता है।

— रूम्मिनदेई लेख में मौर्यकालीन ‘कर नीति’ की जानकारी मिलती है। अशोक के शेष अभिलेखों का विषय प्रशासनिक है।

— कौशाम्बी के लघु स्तम्भ लेख में कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के आदेश दिए गए हैं।

इसे भी पढ़ें : मेगस्थनीज ने 'इंडिका' में पाटलिपुत्र के बारे में जो लिखा है, जानकर चौंक जाएंगे आप

गुहा लेख — बिहार स्थित गया जिले में बराबर पहाड़ी गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता के परिचायक हैं। गुहा लेख में अशोक द्वारा आजीवक साधुओं को निवास हेतु दान करने का उल्लेख है।

- सम्राट अशोक ने आजीवकों के निवास के लिए चार गुफाओं का निर्माण करवाया – 1.कर्ण, 2. सुदामा, 3. चौपार तथा 4. विश्व झोपड़ी।

- पनगुडरिया गुहालेख में अशोक को ‘महाराज कुमार’ कहा गया है।

- नागार्जुनी गहालेख अशोक के पौत्र दशरथ ने उत्कीर्ण करवाए।

अशोक के शिलालेखों तथा स्तम्भ लेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र प्रान्त तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था।

अशोक के अभिलेखों की भाषा एवं लिपि

अशोक के भिन्न-भिन्न अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी तथा अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण हैं। जबकि अभिलेखों की भाषा प्राकृत है।

— अशोक ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं, केवल शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा अभिलेखों की लिपि खरोष्ठी है।

— तक्षशिला व लमघान (अफगानिस्तान) से अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं। कन्धार में ‘शेर-ए-कुना’ के पास यूनानी तथा अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं।

— एर्रगुडी एक मात्र अभिलेख है जो खरोष्ठी व ब्राह्मी दोनों लिपि में है।

— खरोष्ठी व अरामेइक लिपि का जनक ईरान है।

— ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं (उर्दू की तरह) लिखी जाती है।

— डॉ. आर.जी. भण्डारकर ने केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है।

— भाब्रु-बैराट (राजस्थान) अभिलेख की खोज 1840 ई. में कैप्टन बर्ट ने की। भाब्रु अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी मिलती है।

निष्कर्षतया साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातात्विक स्रोत मौयकालीन इतिहास की बहुमूल्य जानकारी सुलभ कराते हैं। दरअसल मौर्यकाल से ही भारत के क्रमबद्ध इतिहास का सिलसिला शुरू होता है।

इसे भी पढ़ें : सम्राट अशोक की इस कामुक रानी को बेटे कुणाल से हो गया था प्यार

इसे भी पढ़ें : शिव भक्त था सम्राट अशोक, आखिर क्यों ग्रहण कर लिया बौद्ध धर्म?