सिक्ख सुधार आंदोलन (Sikh Reform Movement) : पश्चिम के तर्कसंगत विचारों ने सिक्ख सम्प्रदाय को भी प्रभावित किया। लिहाजा सिक्ख समाज में धार्मिक शुद्धता बहाल करने तथा सामाजिक कल्याण का दायरा बढ़ाने के लिए कई आन्दोलन हुए जिसके तहत अमृतसर में ‘सिंह सभा’ आन्दोलन की शुरूआत हुई। ‘खालसा दीवान’ की स्थापना 1880 ई. में अमृतसर में ‘सिंह सभा’ के सर्वोच्च संगठन के रूप में की गई।

‘सिंह सभा’ और ‘मुख्य खालसा दीवान’ ने मिलकर पंजाब में असंख्य गुरुद्वारे स्थापित किए तथा विद्यालय एवं कॉलेज खोले। इन विद्यालयों तथा कॉलेजों के चलते पंजाब में गुरुमुखी, सिक्ख शिक्षा और पंजाबी साहित्य को समग्र रूप से बढ़ावा मिला।

ब्रिटिश समर्थन एवं सिंह सभा के प्रयासों से साल 1892 में अमृतसर में ‘खालसा कॉलेज’ की स्थापना हुई।

सिंह सभा का ही एक छोटा आन्दोलन ‘अकाली लहर’ थी। साल 1920 के बाद पंजाब में अकाली लहर ने गति पकड़ी। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों का प्रबन्ध सुधारना था। गुरुद्वारों के पास जमीन और पैसे के रूप में अपार सम्पत्ति थी, जो उन्हें सिक्ख भक्तों से मिलती थी।

अकाली आन्दोलन बड़े-बड़े गुरुद्वारों के उन भ्रष्ट उदासी सिख महन्तों के विरूद्ध था जो इन गुरुद्वारों को अपनी पैतृक सम्पत्ति मानते थे। इन महन्तों को ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। एक समय स्थिति यह हो गई कि स्वर्ण मंदिर के पुजारी ने ‘जलियांवाला नरसंहार’ के दोषी जनरल डायर को सरोपा देकर सम्मानित किया था। लिहाजा दिसम्बर 1920 ई. में ‘शिरोमणि अकाली दल’ की स्थापना हुई।

अकाली आन्दोलन का ही एक उग्रवादी गुट ‘बब्बर अकाली’ आंदोलन था। बब्बर अकाली आंदोलन की शुरूआत 1920 के दशक में हुई थी। बब्बर अकाली आन्दोलन के समर्थकों ने ब्रिटिश सरकार के समर्थकों तथा गद्दारों के विरूद्ध मजबूती से संघर्ष किया व जरूरत पड़ने पर हिंसक कारवाई से भी नहीं चूके।

साल 1921 में अकालियों ने गुरुद्वारों के उद्धार के लिए इन महन्तों के विरूद्ध अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने दमनचक्र चलाया किन्तु लोकमत के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा।

साल 1922 में ‘सिक्ख गुरुद्वारा एक्ट’ पारित किया गया, जिसे 1925 में संशोधित किया गया। इस संशोधन के तहत ‘शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति’ को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के गुरुद्वारों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत सिक्खों ने धीरे-धीरे गुरुद्वारों से भ्रष्ट महन्तों को निकाल बाहर किया।

कालान्तर में अकाली आन्दोलन तीन हिस्सों में बंट गया, पहला — राष्ट्रवादी सुधारक, दूसरा — अंग्रेजी सरकार के समर्थक तथा तीसरा — सिक्ख साम्प्रदायिकता के हिमायती।

सिख आन्दोलन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

— निरंकारी आन्दोलन की स्थापना बाबा दयाल दास ने रावलपिंडी में की।

— बाबा दयाल दास ने 1840 के दशक में सिख धर्म के अनुयायियों को एक ईश्वर और निरंकार (निराकार) की पूजा करने पर जोर दिया।

— दयालदास के अनुयायी ‘गुरू ग्रन्थ साहिब’ के साथ-साथ ‘हुक्मनामे’ की भी आराधना करते थे। निरंकारी लोग जाति व्यवस्था तथा मूर्ति पूजा के विरोधी थे। निरंकारियों में मांस खाना, शराब पीना, झूठ बोलना, धोखा देना आदि निषेध था।

— निरंकारी आन्दोलन उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त में बेहद लोकप्रिय हुआ।

— पंजाब में साल 1857 में राम सिंह और उनके शिष्य बालक सिंह ने नामधारी आन्दोलन (कूका आन्दोलन) की स्थापना की।

— अंग्रेजों ने राम सिंह को देश से निकालकर रंगून भेज दिया, जहां 1885 ई. में उनका देहान्त हो गया।

— 01 अक्टूबर 1873 ई. में ठाकुर सिंह सन्धावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने अमृतसर में सिक्ख धर्म को मजबूत करने के लिए ‘सिंह सभा’ की स्थापना की थी।

— सिंह सभा ने गुरु गोबिंद सिंह की रचनाओं के संग्रह ‘दशम ग्रन्थ’ के सम्पादन हेतु ‘गुरमत ग्रन्थ प्रचारक सभा’ की स्थापना की।

— 1880 ई. में अमृतसर में सिंह सभा के सर्वोच्च संगठन के रूप में ‘खालसा दीवान’ की स्थापना की गई।

— दिसम्बर 1920 ई. में तकरीबन दस हजार सुधारवादियों की मौजूदगी में ‘शिरोमणि अकाली दल’ की स्थापना हुई।

— फरवरी 1921 में ननकाना साहब गुरुद्वारे के प्रमुख महन्त नारायण दास ने अपने समर्थकों से 130 निहत्थे जत्थेद्वारों की हत्या करवा दी, इसे ‘ननकाना दुर्घटना’ कहते हैं।

— 1922 ई. में ‘गुरू का बाग’ सत्याग्रह हुआ। यह सत्याग्रह सूखे कीकर के वृक्षों की कटाई को लेकर हुआ।

— 1925 ई. में अंग्रेजों द्वारा पारित ‘सिक्ख गुरुद्वारा अधिनियम’ के तहत गुरुद्वारों का नियंत्रण ‘शिरोमणि प्रबन्ध समिति’ के हाथों में आ गया।

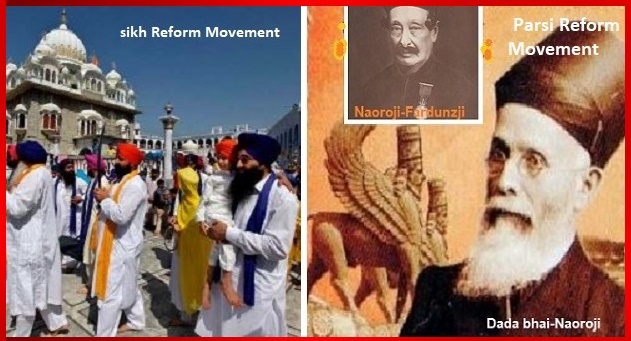

पारसी सुधार आन्दोलन (Parsi Reform Movement)

पारसी समाज भी नवीन सुधारवादी वातावरण से वंचित नहीं रह सका। 19वीं शताब्दी के मध्य में पारसी समाज में धार्मिक सुधार आरम्भ हुआ। ऐसे में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने बम्बई (अब मुंबई) में साल 1851 में ‘रहनुमाए मजदायासन सभा’ गठित की।

रहनुमाए मजदायासन सभा के प्रमुख नेताओं में नारोजी फरदोनजी, दादाभाई नौरोजी, आर.के. कामा, जे.बी.वाचा तथा एस.एस. बंगाली का नाम शामिल है।

‘रहनुमाए मजदायसन सभा’ का उद्देश्य पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरूद्धार करना और जरथ्रुष्ट धर्म की प्राचीन शुद्धता को पुन: प्राप्त करना था। इस सभा के सन्देश को पारसियों तक पहुंचाने के लिए साप्ताहिक पत्रिका ‘रस्त गोफ्तार’ (सत्यवादी) चलाई गई। इस सुधार आन्दोलन के दौरान पारसी धर्म तथा कर्मकाण्ड को सुधारा गया तथा पारसी धर्म के नियम स्पष्ट किए गए।

रहनुमाए मजदायासन सभा के नेताओं ने पारसी समाज में स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। पारसी स्त्रियों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया गया तथा परदा प्रथा समाप्त कर दी गई, इसके साथ ही विवाह की आयु भी बढ़ा दी गई।

पारसी समाज के सुधारकों ने विवाह, अंत्येष्टि आदि में होने वाले खर्चीले समारोहों की आलोचना की तथा ज्योतिष एवं बाल विवाह आदि का मुखर विरोध किया। अंतत: एक ऐसा दौर आया जब पारसी लोग सामाजिक तौर पर भारतीय समाज के सबसे आधुनिक वर्ग में परिणित हो गए।

पारसी आन्दोलन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

— ‘रहनुमाई माजदायासन सभा’ की स्थापना बम्बई में साल 1851 में दादाभाई नौरोजी और नौरोजी फरदोनजी ने की।

—‘रहनुमाई माजदायासन सभा’ (पारसी सुधार समिति) के अध्यक्ष नौरोजी फरदोनजी तथा सचिव एस.एस. बंगाली थे।

— पारसी धर्म के पक्ष में आवाज उठाने के लिए 1840 के दशक में नौरोजी फरदोनजी ने ‘फम-ए-फमशीद’ नामक पत्रिका का संपादन किया, उन्होंने 1850 में ‘तारिका फारथेस्ट’ नामक पुस्तक प्रकाशित की।

— ‘रहनुमाई माजदायासन सभा’ ने साप्ताहिक पत्रिका ‘रस्त गोफ्तार’ (सत्यवादी) का प्रकाशन किया। पत्रिका ‘रस्त गोफ्तार’ पारसी आंदोलन की मुख्य आवाज थी।

— पारसी सुधार आन्दोलन के प्रमुख नेता थे - नौरोजी फरदोनजी, दादाभाई नौरोजी, आर.के. कामा, जे.बी.वाचा तथा एस.एस. बंगाली।

— दादाभाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए पहले भारतीय थे।

— दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारत के इतिहास में ‘ग्रैण्ड ओल्ड मैन’ के नाम से भी जाना जाता है।

— नौरोजी फरदोनजी एक प्रभावशाली पारसी समाज सुधारक तथा रहनुमाई माजदायासन सभा के संस्थापक थे।

— साल 1850 और 1851 में एस.एस. बंगाली ने मासिक पत्रिका ‘जगत मित्र’ व ‘जगत प्रेमी’ का प्रकाशन शुरू किया।

— ‘रहनुमाई माजदायासन सभा’ का मुख्य उद्देश्य ‘जरथ्रुष्ट धर्म’ के प्राचीन महत्व को पुन: स्थापित करना तथा पारसी प्रथाओं का आधुनिकीकरण करना था।

सुधार आन्दोलनों का प्रभाव

सुधार आन्दोलनों से भारतीयों को अत्यंत प्राचीन, संकीर्ण तथा झूठे रीति-रिवाजों को त्यागने में बहुत मदद मिली। इसी के साथ वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत विचारों को समाज में उचित जगह मिली।

सबसे बड़ी बात कि भारतीयों में एक नवीन धर्म निरपेक्ष तथा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ। यद्यपि कुछ समाज सुधारकों ने साम्राज्यवादी ढांचे के तहत काम किया तथा प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के प्रति अपनी राजभक्ति प्रकट की। कुछ सुधारकों ने तो पाश्चात्य समाज को ही अपना आदर्श बनाया।

सुधार आन्दोलन का एक अन्य पक्ष यह भी था कि बहुत से सुधारकों ने स्वयं को उच्च वर्ग तथा मध्यम वर्ग तक ही सीमित रखा और करोड़ों ग्रामवासियों को इससे वंचित रखा। इसका एक पक्ष यह भी था कि इससे धार्मिक असहिष्णुता तथा साम्प्रदायिकता का उदय हुआ। लिहाजा ब्रिटिश हुकूमत ने इसका लाभ उठाकर राष्ट्रीय आन्दोलन को कमजोर करने का प्रयत्न किया।