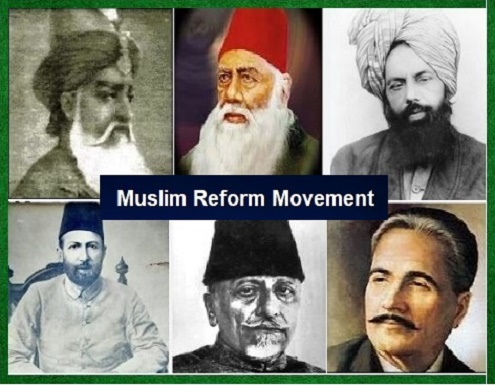

18वीं सदी की शुरूआत में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही मुस्लिम समाज में भी पतन की प्रक्रिया स्पष्ट होने लगी। पश्चिमी सोच के प्रति मुसलमानों की पहली प्रतिक्रिया खुद को संकीर्ण दायरे में बन्द करने तथा पश्चिमी प्रभाव से बचाने की थी। 19वीं सदी के मध्य में कोई भी मुसलमान इस अकेलेपन को छोड़ने को उद्यत नहीं था। अत: मुस्लिमों में सामाजिक-धार्मिक सुधारों से जुड़े कई आन्दोलन हुए, जो इस प्रकार हैं —

1. वहाबी आन्दोलन (Wahabi Movement)

मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभावों के विरूद्ध जो सर्वप्रथम प्रतिक्रिया हुई उसे ‘वहाबी आन्दोलन’ अथवा ‘वलीउल्लाह आन्दोलन’ के नाम से स्मरण किया जाता है। वहाबी आन्दोलन वास्तव में पुनर्जागरण आन्दोलन था। 18वीं शताब्दी में शाह वलीउल्लाह भारतीय मुसलमानों के प्रथम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुस्लिमों में हुई गिरावट पर चिन्ता प्रकट की थी।

शाह वलीउल्लाह ने मुसलमानों के रीति-रिवाजों तथा मान्यताओं में आई कुरीतियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने दो मुख्य बातों पर बल दिया 1. इस्लाम धर्म के 4 प्रमुख न्याय शास्त्रों में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। 2. उन्होंने धर्म में वैयक्तिक अन्तश्चेतना पर भी बल दिया। शाह वलीउल्लाह ने कहा कि कुरान एवं हदीस के शब्दों की कभी-कभी विरोधात्मक व्याख्या हो सकती है, अत: व्यक्ति को अपनी विवेचना तथा अन्तश्चेतना के अनुसार निर्णय लेना चाहिए।

बाद में अब्दुल अजीज तथा सैयद अहमद बरेलवी ने शाह वलीउल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली निवासी सैयद अहमद कुछ समय तक टोंक के नवाब अमीर खान की सेना में सिपाही रहे, जहां उन्होंने सैनिक तकनीक सीखी। इसके बाद सैयद अहमद 1822 ई. में मक्का-मदीना गए, जहां वे अरब के अब्दुल बहाव द्वारा चलाए गए ‘वहाबी सम्प्रदाय’ से प्रभावित हुए। साल 1831 में बालाकोट में सिखों के साथ एक लड़ाई में सैयद अहमद बरेलवी अपने कई अनुयायियों सहित मारे गए।

मौलवी अब्दुल ने फतवा जारी कर कहा कि भारत एक ‘दार-उल-हर्ब’ (काफिरों का देश) है और इसे ‘दार-उल-इस्लाम’ (इस्लाम का देश) बनाने की आवश्यकता है। शुरूआत में यह आन्दोलन पंजाब में सिख सरकार के विरूद्ध था, किन्तु 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब विलय के पश्चात यह अभियान अंग्रेजी सरकार के विरूद्ध बदल दिया गया। वहाबी आन्दोलन 1870 ई. तक चलता रहा, किन्तु इसे कठोर सैन्य कार्रवाई द्वारा समाप्त कर दिया गया।

2. अलीगढ़ आन्दोलन (Aligarh Movement)

1857 की महाक्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार की एक धारणा यह बन गई कि 1857-58 के षड्यंत्र के लिए मुसलमान ही उत्तरदायी हैं और ये लोग अत्यंत षड्यंत्रकारी हैं। साल 1870 के पश्चात डब्ल्यू. डब्ल्यू. हन्टर ने अपनी किताब ‘इंडियन मुसलमान’ में यह सुझाव दिया कि “मुसलमानों से समझौता कर, निश्चित रियायतों द्वारा उन्हें अंग्रेजी सरकार की ओर मिलाना चाहिए।”

इसी क्रम में कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो यह अनुभव करते थे कि यदि मुसलमान स्वयं को अलग-थलग रखेंगे तो प्रशासन में अपने न्यायोचित अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। इसी सोच के तहत एक मुस्लिम सुधारक का नाम था सर सैयद अहमद खान।

19वीं शताब्दी के मुस्लिम सुधारकों में सर सैयद अहमद खान का नाम विशेष महत्व रखता है। उन्होंने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक समृद्ध मुस्लिम घराने में हुआ था, जिसका सम्बन्ध मुगल दरबार से रहा था।

सर सैयद अहमद खान दिल्ली के नाममात्र के मुगल दरबार से भी सम्बद्ध रहे, लिहाजा विरासत में उन्हें मुगलकालीन दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ परम्पराएं मिली थीं। उन्हें अपने समय के योग्यतम विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। सैयद अहमद ने 1839 में ईस्ट इंडिया कम्पनी की नौकरी में प्रवेश किया था और 1857 की महाक्रांति के दौरान वह अंग्रेजों की न्यायिक सेवा में कार्यरत थे।

सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया। वह चाहते थे मुसलमान लोग अंग्रेंजी सरकार को तथ्य को स्वीकार करके उसके अधीन सेवा करना आरम्भ कर दें। वह प्रयत्न में बहुत हद तक सफल भी रहे।

सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न भी किया। उन्होंने पीरी-मुरीदी की प्रथा समाप्त करने का प्रयत्न किया। दरअसल पीर लोग स्वयं को सूफी मानते थे और अपने मुरीदों को कुछ रहस्यमय शब्द देकर गुरू बन जाते थे।

सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों का प्रचार एक पत्रिका ‘तहजीब-उल-अखलाक’ (सभ्यता और नैतिकता) द्वारा किया। अलीगढ़ आन्दोलन के अन्य प्रमुख नेता थे - अल्ताफ हुसैन हाली, डॉ. नजीर अहमद, चिराग अली, नवाब मोहसीन-उल-मुल्क।

धर्मों की अंतर्निहित एकता में विश्वास रखने वाले सर सैयद अहमद खान साम्प्रदायिक टकराव के विरोधी थे। साल 1883 में उन्होंने लिखा – “तत्काल हम दोनों हिन्दू और मुसलमान भारत के हवा पर जिन्दा हैं। हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों भारतीय भूमि की पैदावार खाकर जीवित है। हम दोनों एक ही देश के हैं और देश की प्रगति तथा भलाई हमारी एकता, पारस्परिक सहानुभूति और प्रेम पर निर्भर है। जबकि हमारी पारस्परिक असहमति, जिद और विरोध तथा दुर्भावना हमारा विनाश निश्चित रूप से कर देगी।”

सर सैयद अहमद खान ने विभिन्न शहरों में स्कूलों की स्थापना करवाई तथा साल 1864 में गाजीपुर में ‘सांइटिफिक सोसायटी’ की स्थापना की। इस सोसायटी ने अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू अनुवाद प्रकाशित किया और सामाजिक सुधार के परिप्रेक्ष्य में उदारवादी विचारों के लिए एक अंग्रेजी-उर्दू पत्रिका प्रकाशित की।

सर सैयद अहमद खान ने मुगल वंश के संस्थापक बाबर से लेकर बहादुरशाह द्वितीय तक 17 मुगल बादशाहों का वर्णन अपनी किताब ‘जाम-ए-जाम’ में किया। सर सैयद अहमद खान ने महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ के अवसर पर 24 मई, 1875 में अलीगढ़ में ‘मुस्लिम-एंग्लो ओरिएन्टल स्कूल’ की स्थापना की जिसमें पाश्चात्य विषयों विशेषकर विज्ञान-अंग्रेजी के साथ ही मुस्लिम धर्म भी पढ़ाए जाते थे।

सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में शीघ्र ही अलीगढ़ शहर मुस्लिम सम्प्रदाय के धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केन्द्र बन गया। यही शैक्षणिक संस्थान साल 1920 में ‘अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय’ के रूप में सामने आया। अलीगढ़ कॉलेज के पहले तीन प्रिसिंपल थियोडोर बैक, मौरिसन तथा अर्च बोल्ड थे।

अंग्रेजों के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा प्रकट करने के लिए सर सैयद अहमद ने ‘राजभक्त मुसलमान’ नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। सर सैयद अहमद ने बनारस के राजा शिवप्रसाद के साथ मिलकर ‘देशभक्त एसोसिएशन’ की स्थापना की। अलीगढ़ आन्दोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुकाबले अच्छी स्थिति में स्थापित करने के उद्देश्य से वायसराय लार्ड नार्थब्रुक ने दस हजार रूपए का व्यक्तिगत दान भी दिया। सर सैयद अहमद खान जो शुरूआत में हिन्दू-मुस्लिम एकता के हिमायती थे, बाद में हिन्दुओं एवं कांग्रेस के प्रबल विरोधी बन गए।

3. देवबन्द आन्दोलन (Deoband Movement)

प्राचीन मुस्लिम विद्या के अग्रणी मुसलमान उल्मा ने देवबन्द आन्दोलन चलाया। देवबन्द आन्दोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे - 1. मुसलमानों में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना। 2. विदेशी शासकों के विरूद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना।

उल्मा ने मुहम्मद कासिम ननौत्वी तथा रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में यूपी के सहारनपुर जिला स्थित देवबन्द में एक विद्यालय (दारूल उलूम) खोला जिसका उद्देश्य मुस्लिम सम्प्रदाय के लिए धार्मिक नेता प्रशिक्षित किए जाएं।

चूंकि देवबन्द आन्दोलन अंग्रेज विरोधी आन्दोलन था, लिहाजा देवबन्द पाठशाला में अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य संस्कृति पूर्णत: वर्जित थी। इस स्कूल में मुस्लिमों के नैतिक तथा धार्मिक पुनरूद्धार के लिए इस्लाम धर्म की मौलिक शिक्षा दी जाती थी।

देवबन्द स्कूल अपने विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी अथवा सांसारिक सुख के लिए नहीं तैयार करता था, अपितु इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए शिक्षा देता था। लिहाजा देवबन्द स्कूल में पूरे देश-विदेश से विद्यार्थी आने लगे। देवबन्द शाखा ने राजनीति में 1885 ई. में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वागत किया।

1888 ई. में देवबन्द के उल्मा ने सर सैयद अहमद खान की बनाई संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा तथा मुस्लिम एंग्लों ओरिएन्टल सभा के विरूद्ध फतवा जारी किया। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि देवबन्द उल्मा का समर्थन किसी राजनीतिक अथवा अंग्रेजों के कारण नहीं अपितु सर सैयद अहमद के क्रियाकलापों के विरोध में किया गया था।

देवबन्द शाखा के नए नेता का नाम था महमूद-उल-हसन (1851-1920 ई.)। हसन ने देवबन्द शाखा के धार्मिक विचारों को राजनीतिक तथा बौद्धिक रंग देने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप जमाअत-उल-उलमा ने महमूद-उल-हसन के विचारों के अनुसार, धर्म की रक्षा तथा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों को भारत की एकता तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में रखकर एक ठोस रूप प्रदान किया।

देवबन्द स्कूल के समर्थकों में शिबली नूमानी (1857-1914 ई.) भी शामिल थे। शिबनी नूमानी फारसी एवं अरबी के प्रतिष्ठित विद्वान एवं लेखक थे। हांलाकि शिबली नूमानी कांग्रेस के प्रशंसकों में से थे, साथ ही पाश्चात्य विज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के भी समर्थक थे। इन्होंने 1884-1885 ई. में लखनऊ में ‘नदवत-उल-उलमा’ तथा ‘दारूल उलूम’ की स्थापना की। शिबली नूमानी ने कहा कि “मुसलमान हिन्दुओं के साथ मिलकर ऐसा राज्य स्थापित कर सकते हैं, जिससे दोनों समुदाय सम्मान एवं सुखपूर्वक रह सकें।”

4. अहमदिया आन्दोलन

19वीं शताब्दी में मुसलिम समाज और धर्म में सुधार के लिए एक आन्दोलन चला जिसे ‘अहमदिया आन्दोलन’ के नाम से जाना जाता है। अहमदिया आन्दोलन की स्थापना 1889 ई. में मिर्जा गुलाम अहमद (1828-1909) ने की, उन्हीं के नाम पर इसे ‘अहमदिया आन्दोलन’ कहा गया। अहमदिया आन्दोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से शुरू हुआ था।

मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को हजरत मुहम्मद की बराबरी में ‘इस्लाम का मसीहा एवं महदी’ माना। बाद में उन्होंने स्वयं को ‘कृष्ण तथा ईसा मसीह का अवतार’ भी कहना शुरू कर दिया। इन सब कारणों से इस आन्दोलन को शास्त्र विरूद्ध एवं भ्रान्त माना गया। मिर्जा गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्मविद्या तथा हिन्दुओं के धार्मिक सुधार आन्दोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धान्तों की व्याख्या अपनी मुख्य पुस्तक ‘बराहीन-ए-अहमदिया’ में की थी।

5. अहरार आन्दोलन

अलीगढ़ आन्दोलन की राजभक्त राजनीति के विरोध में ‘अहरार आन्दोलन’ की शुरूआत 1910 ई. में मौलाना मुहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान तथा मजहर उल हक के नेतृत्व में की गई।

अहरार आन्दोलन ने मुसलमानों को राष्ट्रीय राजनीति में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी अहरार आन्दोलन से जुड़े थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ‘गुबार-ए-खातिर’ की रचना की।

अबुल कलाम का जन्म मक्का सउदी अरब में हुआ था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पंजाब में सैयद नाजिर हुसैन तथा वली उल्लाह ने ‘अहल-ए-हदीस’ तथा अब्दुल्ला चक्रलवी ने ‘अहल-ए-कुरान’ की स्थापना की। साल 1863 में नवाब अब्दुल लतीफ ने कलकत्ता में ‘मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी’ की स्थापना की। अब्दुल लतीफ बंगाल में मुस्लिम पुर्नजागरण के पिता थे। वहीं ‘आजाद मुस्लिम कान्फ्रेस’ की स्थापना अल्लाह बख्श ने की थी।

मुहम्मद इकबाल

मुहम्मद इकबाल एक कवि, दार्शनिक तथा राजनीतिक चिन्तक थे। कैम्ब्रिज विश्विद्यालय में अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने ‘फारस में तत्वमीमांसा के विकास’ विषय पर म्यूनिख में अपना शोध प्रबन्ध पूरा किया।

मानवतावादी इकबाल के लिए इहलोक ज्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कर्मकाण्ड, तप तथा परलोकवादी दृष्टिकोण की आलोचना की और सलाह दी कि इंसान को अपने जीवित रहते ही इस संसार में सुख प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।

उर्दू साहित्य के विकास में मुहम्मद इकबाल का योगदान उल्लेखनीय है। शुरूआत में उन्होंने बच्चों के लिए कविताएं लिखीं जिनमें प्रकृति के बारे में लिखा गया है। बतौर भारतीय उनकी कविताओं में देशभक्ति की भावना व्यक्त हुई। किन्तु 1905 से 1908 के बीच यूरोपीय प्रवास के दौरान मुहम्मद इकबाल भारतीय राष्ट्रीयता से विमुख होकर ‘पान-इस्लामिज्म’ की तरफ आकृष्ट होने लगे। कालान्तर इस्लाम की तरफ उनका आकर्षण बढ़ता गया और फिर बाद में उन्होंने मुस्लिम पृथकता को भी बढ़ावा दिया।

इसे भी पढ़ें : सर सैयद अहमद खान को क्यों भूल गया गाजीपुर शहर?