बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन हुआ। सम्राट अशोक विश्व इतिहास के महानतम सम्राटों में अपना सर्वोपरि स्थान रखता है। सिंहली अनुश्रुति ‘दीपवंश’ एवं ‘महावंश’ के अनुसार, अशोक ने अपने निन्यानबे भाईयों की हत्या कर सत्ता पर अधिकार कर लिया, केवल ‘तिस्स’ ही जीवित रहा। समस्त बौद्ध ग्रन्थ सम्राट अशोक के बौद्ध होने के पूर्व हिंसा, अत्याचार तथा निर्दयता से युक्त बताते हैं और उसे चण्ड अशोक कहते हैं।

बौद्ध ग्रन्थ ‘महाबोधिवंश’ एवं तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ के अनुसार, सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में अशोक ने अपने भाईयों की हत्या कर दी। चार वर्ष तक चले उत्तराधिकार युद्ध के पश्चात अशोक ने 269 ई. पू. में विधिवत राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक से जुड़े लघुशिलालेख में अशोक ने स्वयं को ‘बुद्धशाक्य’ कहा है। आजीवक मुनि पिंगलवत्सजीव ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक राजसिंहासन पर बैठेगा।

अशोक के जीवन की प्रारम्भिक जानकारी बौद्ध ग्रन्थों ‘दिव्यावदान’ एवं ‘सिंहली अनुश्रुति’ से मिलती है। बौद्ध ग्रन्थों में अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है, जो चम्पा के ब्राह्मण की बेटी थी। अशोक की मां सुभद्रांगी के अन्य नाम धर्मा एवं जनपद कल्याणी भी थे।

भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को ‘प्रियदर्शी मगध नरेश’ कहा है। मौर्य अभिलेखों के अनुसार, अशोक सामान्यत: दो उपाधियों का प्रयोग करता था – ‘देवानामप्रिय’ और ‘पियदस्सि’। ब्राह्मी लिपि में “देवानामपिय प्रियदस्सी” का हिन्दी अर्थ है – ‘देवताओं को प्रिय’। साल 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित “देवानामपिय प्रियदस्सी” का सम्बन्ध अशोक से स्थापित किया।

विभिन्न स्रोतों में सम्राट अशोक के विभिन्न नाम एवं उपाधियां

मास्की, गुजर्रा, नेट्टूर एवं उदेगोलम अभिलेख - अशोक, राजकीय उपाधि - देवानामप्रिय, आधिकारिक नाम - प्रियदर्शी, भाब्रू अभिलेख - मगध का राजा, जूनागढ़ अभिलेख - अशोक मौर्य, पुराण - अशोक वर्द्धन। ध्यान रहे, यूनानी स्रोतों में अशोक का वर्णन नहीं है।

अशोक अपने शुरूआती जीवन में तक्षशिला तथा अवन्ति (उज्जयिनी) का प्रान्तपति था। मौर्य सिंहासन पर आसीन होते समय अशोक उज्जयिनी का प्रान्तपति था। अशोक की 5 रानियों - महादेवी, असंधिमित्रा, तिस्सरक्षिता, पदमावती और कारूवाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक की पहली पत्नी महादेवी से महेन्द्र तथा संघमित्रा का जन्म हुआ था।

अशोक की रानी कारूवाकी का उल्लेख इलाहाबाद स्तम्भ में मिलता है, जिसका एक मात्र पुत्र राजकुमार तीवर था। राजकुमार कुणाल की मां का नाम रानी पदमावती था। अशोक की मुख्य रानी असंधिमित्रा की मृत्यु के पश्चात तिस्सरक्षिता को मुख्य रानी बनाया गया। पटरानी तिस्सरक्षिता ने कुणाल (धर्मविवर्धन) को अन्धा करवा दिया। अशोक की पटरानी ‘तिस्सरक्षिता’ बौद्ध धर्म से ईष्या करती थी, उसने बोधिवृक्ष में एक जहरीला कांटा चुभा दिया जिससे वह पेड़ सूख गया। यह कहानी महावंश एवं फाह्यान द्वारा वर्णित है।

कलिंग युद्ध (261 ई.पू.)

अशोक के राज्याभिषेक के आठवें वर्ष कलिंग युद्ध (261 ई.पू.) उसके जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें वह विजयी हुआ। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध में तकरीबन एक लाख लोग मारे गए थे और डेढ़ लाख लोग बन्दी बनाकर निर्वासित कर दिए गए।

हाथी गुम्भा अभिलेख के अनुसार, उन दिनों कलिंग पर नन्दराज नामक कोई शासक शासन कर रहा था। उन दिनों कलिंग हाथी दांत के लिए विख्यात था तथा दक्षिण भारत से होने वाले व्यापारिक मार्ग पर एकाधिकार करने का आवश्यक केन्द्र भी था। कौटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’ के अनुसार, “कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था।” जबकि इतिहासकार प्लिनी लिखता है कि, अशोक ने व्यापारिक कारणों हेतु कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध विजय के पश्चात सम्राट अशोक ने कलिंग में दो प्रशासनिक केन्द्र स्थापित किए - 1. उत्तरी केन्द्र (तोसलि) 2. दक्षिणी केन्द्र (जौगड़)।

कलिंग युद्ध में हुए विशाल नरसंहार ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के लिए उद्देलित हो उठा। फिर उसने सदा के लिए युद्ध क्रियाओं को बन्द करने की प्रतिज्ञा की। कलिंग युद्ध के बाद भगवान शिव का उपासक सम्राट अशोक सर्वदा के लिए बौद्ध बन गया।

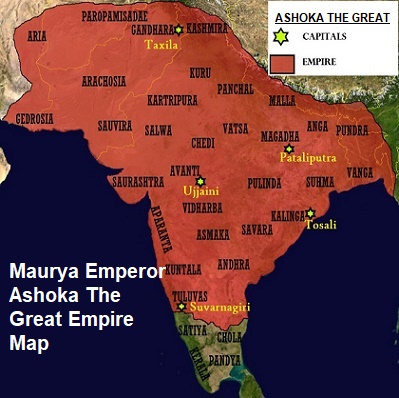

अशोक का साम्राज्य

कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार, कश्मीर मौर्य साम्राज्य का अंग था। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। अशोक ने नेपाल में देवपत्तन (ललित पाटन) नामक नगर भी बसाया। सारनाथ अभिलेख के अनुसार, नेपाल अशोक के साम्राज्य में था। असम मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था।

अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त (अफगानिस्तान), दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़ तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था।

पांच सीमान्त यूनानी राजा जहां अशोक ने अपने राजदूत भेजे – 1. सीरिया का शासक एण्टियोकस द्वितीय - अन्तियोक। 2. मिस्र का शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस - तुरमय। 3. मेसोडोनिया का शासक एण्टिगोनस -अन्तेकिन। 4. एपिरस का शासक मेगस -मग 5. सिरीन का शासक अलेक्जेन्डर - अलिक सुन्दर।

अशोक एवं बौद्ध धर्म

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपने पूर्वजों की भांति अशोक भी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। महावंश के अनुसार, वह प्रतिदिन 60 हजार ब्राह्मणों को भोजन करवाता था तथा अनेक देवी-देवताओं की पूजा किया करता था। कल्हण कृत राजतंरगिणी के अनुसार, अशोक के इष्टदेव भगवान शिव थे। पशुबलि में भी उसे कोई हिचक नहीं थी। उसके राज्यसभा में ब्राह्मण, दार्शनिक, निग्रंथ, आजीवक,बौद्ध तथा यूनानी दार्शनिक वाद-विवाद में भाग लेते थे। किन्तु हिन्दू धर्म से इतर, अशोक का पूर्णतया बौद्ध हो जाना उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी।

बौद्ध भिक्षुओं पर आधारित भाब्रू अभिलेख के मुताबिक, कलिंग युद्ध के ढाई साल बाद अशोक ने उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। वहीं श्रीलंकाई ग्रन्थ ‘महावंश’ एवं ‘सामंत-पासादिका’ के अनुसार, अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष सातवर्षीय बालक निग्रोध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया।

चीनी यात्री ह्वेनसांग भी कहता है कि अशोक को उपगुप्त ने दीक्षित किया था। अशोक ने मोग्गालिपुत्तिस्स की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई। मोग्गालिपुत्तिस्स के प्रभाव से अशोक पूर्णत: बौद्ध बन गया। मोगालिपुत्तिस्स ने ‘अभिधम्म पिटक’ के कथावस्तु की रचना की। मोगालिपुत्तिस्स ने अशोक के पुत्र महेन्द्र को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था।

हांलाकि 250 ई. पू. में पाटलिपुत्र में आयोजित इस बौद्ध संगीति का अशोक के अभिलेखों में कहीं भी जिक्र नहीं है। तृतीय बौद्ध संगीति के पश्चात सम्राट अशोक ने विभिन्न देशों में धर्म प्रचारक भेजे एवं विश्व शांति की परिकल्पना करते हुए विश्व में धम्म विजय की नीति अपनाई। पत्नी एवं बच्चों के पालन-पोषण की समुचित व्यवस्था किए बिना बौद्ध भिक्षु बनने वालों के लिए अशोक ने दण्ड का विधान किया था। बौद्ध साहित्य में ‘भिक्षुगतिक’ का अर्थ है- बौद्ध संघ में प्रविष्ठ होने के लिए उन्मुख होना।

अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेन्द्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए भेजा था। धर्म प्रचारक मंडल में धम्मरक्षित एवं महारक्षित यवनजातीय थे। सम्राट अशोक का अनुसरण कर श्रीलंका के शासक ‘तिस्स’ ने ‘देवानामप्रिय’ की उपाधि धारण की। श्रीलंका नरेश तिष्य ने अशोक के दरबार में अपने भतीजे अरिठ्ठा को दूत के रूप में भेजा।

अशोक द्वारा विभिन्न देशों में भेजे गए धर्म प्रचारकों के नाम

1. श्रीलंका - महेन्द्र तथा संघमित्रा, 2. कश्मीर तथा गान्धार – मज्झन्तिक, 3. हिमालय देश – मज्झिम, 4. महाराष्ट्र - महाधर्म रक्षित, 5. महिष्मंडल (मैसूर) – महादेव 6. सुवर्ण भूमि - सोन तथा उत्तर, 7. बनवासी – रक्षित, 8. यवन देश – महारक्षित, 9. अपरान्तक - धर्म रक्षित।

अशोक ने मोगालिपुत्तिस्स के साथ प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्रा की, जो इस प्रकार हैं- 1. लुम्बिनी (तथागत का जन्म स्थान), 2. कपिलवस्तु (बाल्यावस्था की जगह), 3. बोधगया (तपोभूमि एवं ज्ञानप्राप्ति स्थल) 4. सारनाथ (प्रथम उपदेश) 5. श्रावस्ती (अंगुलिमाल डाकू को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया) 6. कुशीनगर (महापरिनिर्वाण स्थल)।

अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बोधगया तथा रूम्मिनदेई अभिलेख के अनुसार, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी तीर्थयात्रा की, इस दौरान उसने वहां का भूमि कर घटाकर 1/ 8 कर दिया तथा ‘बलि’ नामक तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया। अशोक के पुत्रों में तीवर, कुणाल एवं जालौक का नाम शामिल है, वहीं संघमित्रा एवं चारूमति नामक दो पुत्रियां भी थीं। चारूमति का विवाह नेपाल के क्षत्रिय देवपाल से हुआ था। अशोक के पौत्रों में से दो का उल्लेख बार-बार मिलता है, सम्प्रति (कुणाल का पुत्र) एवं दशरथ जिसने अशोक की भांति ‘देवानामप्रिय’ की उपाधि धारण की।

अशोक का धम्म (आचारों एवं नियमों की संहिता)

सम्राट अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों एवं नियमों की संहिता बनाई, उसे अभिलेखों में ‘धम्म’ कहा गया है। अशोक ने धम्म की परिभाषा दीघनिकाय के ‘राहुलोवाद सुत्त’ से ली है। बौद्ध धर्म के उपासक अशोक के धम्म का चरम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था। वहीं इतिहासकार रोमिला थापर लिखती हैं कि “अशोक के धम्म का उद्देश्य देश की राजनीतिक एकता की प्राप्ति थी।”

दूसरे स्तम्भ लेख में अशोक पूछता है कि धम्म क्या है? फिर सातवें स्तम्भ लेख में इसका उत्तर देते हुए कहता है कि पाप से मुक्ति, लोगों का कल्याण, दया, दान, सत्य और शुद्धि ही धम्म है। मास्की लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्धशाक्य कहा है। अशोक के 5वें तथा 13वें शिलालेख में विदेशी शक्तियों - यवन, कम्बोज आदि का उल्लेख मिलता है।

अशोक ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति की। अशोक शासनकाल में प्रति पांचवें वर्ष प्रादेशिक, राजुक तथा युक्तों को धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था जिसे अनुसंयान कहा गया है। वहीं उज्जैन एवं तक्षशिला में इन पदाधिकारियों को प्रति तीसरे वर्ष भेजा जाता था।

इसे भी पढ़ें : महान अशोक कभी कहलाता था चांडाल अशोक, जानते हैं क्यों?

अशोक के अभिलेखों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां

— अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के जरिए अपनी प्रजा को सम्बोधित किया। जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक दारा प्रथम (डेरियस) से मिली थी।

— अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तम्भों पर उत्कीर्ण हैं, उन्हें साधारण तौर पर ‘लघु स्तम्भ लेख’ कहा जाता है। जबकि गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता के परिचायक हैं।

— सातवें स्तम्भ लेख में अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश ‘धर्म श्रावण’ कहलाता था।

— नेपाल की तराई से अशोक के दो अभिलेख रूमिन्देई तथा निग्लिवा स्तम्भ लेख प्राप्त होते हैं।

— रूमिन्देई अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था (विशेषत: ‘कर’ नीति) की जानकारी मिलती है।

— साहगौरा एवं महास्थान अभिलेख से अन्न भण्डार के विषय में जानकारी मिलती है।

— राजस्थान के बैराट स्थित लघु शिलालेख भाब्रू से अशोक के बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण मिलता है।

— सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के शिलालेख सम्राट अशोक को बौद्ध साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।

— बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवकों के निवास हेतु चार गुफाओं — कर्ण, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया था।

— निगाली सागर अभिलेख बुद्ध कनकमुनि के अस्तित्व को प्रमाणित करता है।

— टीफेन्थैलर ने साल 1750 में सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तम्भ का पता लगाया किन्तु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ई. में पढ़ा।

— पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित शाहबाजगढ़ी तथा हजारा जिले में मौजूद मनसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं।

— तक्षशिला, लघमान (काबुल) तथा शर-ए-कुना (कांधार) अभिलेख अरामेइक लिपि में हैं।

— इसके अतिरिक्त समस्त शिलालेख, लघुशिलालेख, स्तम्भलेख एवं लघुस्तम्भ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं।

अशोक के उत्तराधिकारी

अशोक लम्बे समय तक बीमार रहे और अंत में 232 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। वायु पुराण के अनुसार, अशोक के बाद कुणाल शासक बना। कल्हण कृत राजतरंगिणी के मुताबिक, जालौक कश्मीर का शासक बना। वायु पुराण व मत्स्यपुराण के अनुसार, सम्प्रति से पहले अशोक का दूसरा पौत्र दशरथ (कुणाल का पुत्र) शासक बना। इसकी पुष्टि आजीवकों को दान दी गई नागार्जुनी गुफाओं से भी होती है।

इतिहासकार स्मिथ के अनुसार, कुणाल की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। पूर्वी भाग का शासक ‘दशरथ’ तथा पश्चिमी भाग का शासक ‘सम्प्रति’ बना। वहीं बौद्ध एवं जैन साहित्य के अनुसार, अशोक का उत्तराधिकारी सम्प्रति ही था। मौर्य शासक सम्प्रति को आचार्य सुहस्तिन ने जैन धर्म में दीक्षित किया।

अशोकावदान के अनुसार, बौद्ध संघ को अत्यधिक दान देने के कारण मंत्रियों ने अशोक के पौत्र सम्प्रति (कुणाल का पुत्र) के पक्ष में सिंहासन छोड़ने को मजबूर किया। मौर्य शासक सम्प्रति जैन धर्म का अनुयायी था व उसके शासन का केन्द्र उज्जैन था। बाणभट्ट कृत हर्षचरित एवं पुराणों के अनुसार, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ई.पू. में कर दी।

मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण

सम्राट अशोक के बाद ही मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था, और तकरीबन 50 वर्षों के अन्दर इस साम्राज्य का अंत हो गया। इतने विशाल साम्राज्य का इतने अल्प समय में नष्ट होना इतिहासकारों के लिए जिज्ञासा का विषय है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण का होना पर्याप्त नहीं है, अत: अलग-अलग इतिहासकारों ने अलग-अलग कारण प्रस्तुत किए हैं।

इतिहासकार हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की धार्मिक नीति को साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बताया हैं। वह लिखते हैं कि अशोक की धार्मिक नीति बौद्धों के पक्ष में थी जो ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों तथा सामाजिक श्रेष्ठता पर कुठराघात करती थी। ऐसे में ब्राह्मणों के प्रतिक्रिया की चरम सीमा ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग की राज्यक्रांति के रूप में देखने को मिली जिसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शासन सत्ता अपने हाथों में ले ली।

वहीं हेमचन्द्र राय चौधरी के मुताबिक, अशोक की शांतिप्रियता एवं अहिंसा की नीति साम्राज्य के पतन का कारण बनी। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने अपने पुत्रों को भी प्रान्तों के विलय तथा रक्तपात नहीं करने का आदेश दिया था। यह सच है कि वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रह सकते हैं, जब तक योग्य शासकों की श्रृंखला बनी रहे, किन्तु सम्राट अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों का होना भी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक था।

कुछ विद्वानों ने आर्थिक कारणों को भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण माना है। सम्राट अशोक की दानशीलता ने मौर्य अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया था। बौद्ध मठों और भिक्षुकों को प्रभूत धनराशि दान में दी जाने लगी। शासन-सेना संगठन और जनता के कल्याण के बजाय यह धनराशि धार्मिक सम्प्रदायों में वितरित की जाने लगी। इसके परिणाम अत्यंत घातक सिद्ध हुए।

इसे भी पढ़ें : शिव भक्त था सम्राट अशोक, आखिर क्यों ग्रहण कर लिया बौद्ध धर्म?

इसे भी पढ़ें : 100 भाईयों को मारकर सम्राट बना था यह शख्स, सिर्फ एक घटना ने बना दिया महान

इसे भी पढ़ें : सम्राट अशोक की इस कामुक रानी को बेटे कुणाल से हो गया था प्यार