जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी सबसे अंतिम और सर्वाधिक प्रसिद्ध 24वें तीर्थंकर हैं, इनके पहले तेइस तीर्थंकर हो चुके हैं जिनमें तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है। उत्तरी बिहार में प्रसिद्ध वज्जि संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। इस संघ में 8 गणराज्य सम्मिलित थे जिसमें से एक राज्य कुण्डग्राम के शातृक क्षत्रियों का था। इस राज्य के प्रमुख सिद्धार्थ का विवाह वैशाली की लिच्छवि राजकुमारी त्रिशला से हुआ जो लिच्छवि गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। सिद्धार्थ के छोटे पुत्र वर्धमान का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था।

जैन परम्परा के मुताबिक, वर्धमान पहले ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा के गर्भ में आए। परन्तु अभी तक सभी तीर्थंकर क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे इसलिए देवराज इन्द्र ने वर्धमान को देवानंदा के गर्भ से हटाकर त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया। वर्धमान के जन्म पर देवताओं की भविष्यवाणी हुई कि वे या तो चक्रवर्ती राजा होंगे या परम ज्ञानी भिक्षु।

राजकुमार वर्धमान का प्रारम्भिक जीवन

राजपरिवार में जन्म लेने के कारण स्वाभाविक रूप से वर्धमान का प्रारम्भिक जीवन सुख-सुविधापूर्ण था। राजकुमार होने के कारण वर्धमान को अनेक विद्याओं तथा कलाओं की शिक्षा दी गई। युवावस्था में वर्धमान का विवाह कुण्डिन्य गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ। उससे उन्हें अणोज्जा (प्रियदर्शना) नाम की पुत्री हुई। प्रियदर्शना का विवाह जामालि के साथ हुआ। जब वर्धमान 30 वर्ष के हुए, उनके पिता सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई और उनका बड़ा भाई नंदिवर्धन राजा बना। चूंकि वर्धमान प्रारम्भ से ही चिंतनशील स्वभाव के थे, अब उनमें त्याग की भावना पूर्णरूप से जागृत हो चुकी थी। अत: उन्होंने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया।

ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपश्चर्या

कल्पसूत्र से ज्ञात होता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए वर्धमान ने बड़ी कठिन तपस्या की। शुरूआती 13 महीनों में उन्होंने कभी भी अपना वस्त्र नहीं बदला। सभी प्रकार के जीव-जन्तु उनके शरीर पर रेंगते थे। एक वर्ष एक महीने के पश्चात वस्त्र त्याग कर नग्न अवस्था में उन्होंने तप किया। लोगों ने उन पर नाना प्रकार के अत्याचार किए, उन्हें पीटा। किन्तु उन्होंने न तो कभी धैर्य खोया और न ही अपने उत्पीड़कों के प्रति मन में द्वेष अथवा प्रतिशोध रखा। 12 वर्ष तक हाथ पर ही भोजन करते रहे और शरीर की चिंता न करके हर प्रकार के कष्ट सहते रहे।

कैवल्य, जिन और फिर कहलाए महावीर

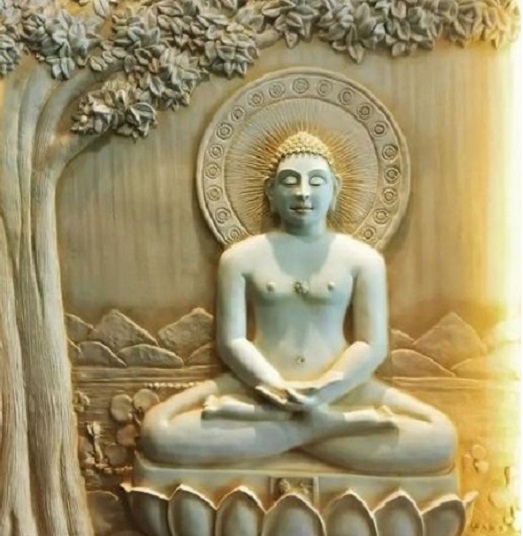

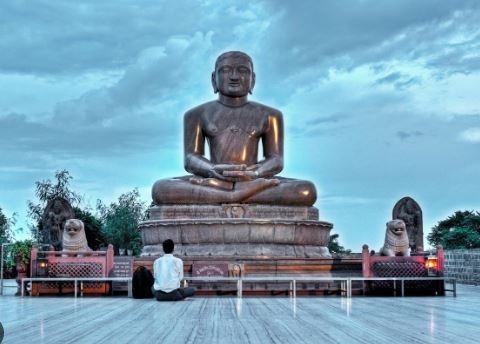

12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जाम्भियग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य (ज्ञान) प्राप्त हुआ। इसी कारण उन्हें ‘केवलिन’ की उपाधि मिली। अपनी समस्त इन्द्रियों को जीतने के कारण वे ‘जिन’ कहलाए। अपनी साधना में अटल रहने तथा अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण उनका नाम ‘महावीर’ पड़ा।

भगवान महावीर को आकाश की भांति अब किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं रह गई। वे वायु की तरह निर्बाध हो गए। शरद ऋतु के जल की तरह उनका हृदय शुद्ध हो गया। कमल के पत्ते के समान वे निर्लिप्त हो गए। पक्षी की तरह वे स्वतंत्र हो गए। आचारांग सूत्र में भी राजकुमार वर्धमान के इसी प्रकार के तप का वर्णन मिलता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने आजीवन धर्म प्रचार किया। उनकी मृत्यु पावा में ईसा पूर्व 468 में हुई।

जैन धर्म की शिक्षाएं

पांच महाव्रत — अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य।

अहिंसा— मन, वचन तथा कर्म से किसी के प्रति असंयत व्यवहार हिंसा है। यहां तक कि पैदल चलने या भोजन करने में भी किसी कीट-पंतग की हिंसा नहीं होनी चाहिए।

सत्य— मनुष्य को सदा सत्य तथा मधुर बोलना चाहिए। क्रोध अथवा लोभ जागृत होने पर मौन रहना चाहिए। भय अथवा हास्य विनोद में भी असत्य नहीं बोलना चाहिए।

अस्तेय— बिना अनुमति के किसी की वस्तु न तो ग्रहण करना अपेक्षित है और न ही उसकी इच्छा करनी चाहिए।

ब्रह्मचर्य— पूर्णरूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी भिक्षु का किसी नारी से वार्तालाप, उसे देखना, उसके साथ ध्यान करने की भी मनाही है।

अपरिग्रह— भिक्षुओं के लिए किसी प्रकार के संग्रह करने की प्रवृत्ति वर्जित है। संग्रह से आसक्ति बढ़ती है। धन, वस्त्र, आभूषण आदि सभी का त्याग अपेक्षित है।

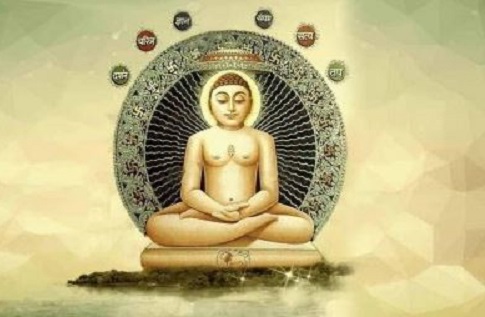

त्रिरत्न — सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण।

सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहा गया है। सन्देहविहीन तथा वास्तविक ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सांसारिक सुख-सुविधाओं के प्रति समान भाव ही सम्यक आचरण है।

ध्यान रहे कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी इन्ही व्रतों की व्यवस्था है किन्तु इनकी कठोरता में पर्याप्त कमी की गई है और इसलिए इन्हें अणुव्रत कहा गया है।

जैन धर्म में निर्वाण

जैन धर्म में निर्वाण ही जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व को हटाने से ही निर्वाण सम्भव है। जैन धर्म में नैतिकता तथा आचरण पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिए मन में विकार उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों का दमन आवश्यक है। उत्तराध्यायन सूत्र के अनुसार, जो न अभिमानी है और न दीनवृत्ति वाला है, जिसका पूजा-प्रशंसा में उन्नत भाव नहीं है और न निंदा में अवनत भाव है। वह ऋतु भाव का प्राप्त संयमी महर्षि, पापों से विरत होकर निर्वाण मार्ग को प्राप्त करता है।

इसे भी पढ़ें : दलित संत चोखामेला-सोयराबाई जिनके आगे नतमस्तक हो गए पंढरपुर के ब्राह्मण