भारत में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात ऐसी विभिन्न पाठशालाएं जो हिन्दुओं को शिक्षा प्रदान करती थीं, अचानक पतनोन्मुख हो गई। उच्च शिक्षा की भाषा के रूप में अंग्रेजी के पैर जम जाने और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए देशी भाषाओं के स्कूलों के विकास से अब संस्कृत शिक्षा का माध्यम न रही। संस्कृत केवल गिने-चुने स्थानों पर ही गई। इस प्रकार आधुनिक युग में संस्कृत का स्थान बिल्कुल अलग-थलग हो गया।

बावजूद इसके भारतवर्ष की इस प्राचीन भाषा का वैभव समाप्त नहीं किया जा सकता था। इसके ठीक विपरीत पश्चिम के विद्वानों पर संस्कृत भाषा का महत्व दिनों-दिन स्पष्ट होता गया। पाश्चात्य विद्वानों को संस्कृत साहित्य के भंडारों में प्राच्य संस्कृति का वास्तविक चित्र मिला। ऐसे में पश्चिमी देशों के निवासियों में संस्कृत के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक महाभाषा संस्कृत की सजीवता को समझने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी।

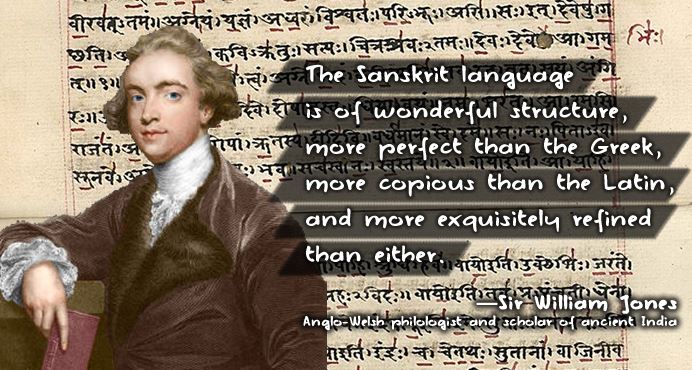

एशियाटिक सोसाइटी और सर विलियम जोन्स

पाश्चात्य जगत के लिए संस्कृत की खोज में एशियाटिक सोसाइटी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ई. को सर विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। एशियाटिक सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य प्राच्य-अध्ययन को बढ़ावा देना था। यद्यपि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल ने भारतीय इतिहास को भी प्रभावित किया है। इसके साथ ही इस संस्था ने प्राचीन इतिहास और संस्कृत के अध्ययन का भी बीड़ा उठाया। विलियम जोन्स का यह मत था कि “संस्कृत भाषा अत्यंत सुन्दर, ग्रीक भाषा से कहीं अधिक परिपूर्ण, लेटिन भाषा से अधिक शब्दबहुल और इन दोनों भाषाओं से भी अधिक उत्कृष्ट है।” विलियम जोन्स ने 1789 में कालीदास के महान संस्कृत नाटक ‘अभिज्ञान शाकुंतलम’ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जो कि एशियाटिक सोसायटी द्वारा किसी भी यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम ग्रंथ था।

इसके अतिरिक्त विलियम जोन्स ने जयदेव के ‘गीतगोविन्द’ और मनु की ‘मनु-संहिता’ का भी अनुवाद किया। विलियम जोन्स की मृत्यु 1794 ई. में हुई, इसके बाद भी कई पाश्चात्य विद्वान वर्षों तक संस्कृत के अध्ययन में पूरी तरह से व्यस्त रहे।

ईस्ट इंडिया कम्पनी से जुड़े विद्वानों का संस्कृत के लिए योगदान

ब्रिटीश भारत के गर्वनर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के अनुसार, “श्रीमद्भागवतगीता एक महान मौलिक, लोकोत्तर विचारों, युक्तिसंगत और विशिष्ट कथन शैली की ऐसी कृति है जिसकी संभवत: कोई बराबरी नहीं हो सकती।” इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कम्पनी के ही एक व्यापारी चार्ल्स विल्किन्ज ने ‘श्रीमद्भागवतगीता’ का अंग्रेजी में अनुवाद किया जो 1785 ई. में लंदन में प्रकाशित हुआ। इतना ही नहीं, इसके ठीक दो साल बाद चार्ल्स विल्किन्ज ने ‘हितोपदेश’ का अनुवाद प्रकाशित किया।

इसके अतिरिक्त पाश्चात्य विद्वान हेनरी टामस कोलब्रुक ने संस्कृत व्याकरण और वेदों पर कार्य किया और उन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अपनी कृतियां प्रकाशित की। हेनरी टामस कोलब्रुक ने ईस्ट इंडिया कम्पनी में सेवा के दौरान तिरहुत और मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में बतौर सहायक कलक्टर के पद पर कार्य किया। हेनरी टामस कोलब्रुक ने कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत में बतौर जज चार वर्ष तक नौकरी करने के पश्चात कलकत्ता के फोर्ट विलियम कालेज में संस्कृत तथा हिन्दू कानून के अवैतनिक अध्यापक के रूप में भी कार्य किया।

भारत में रहते हुए इन्होंने संस्कृत हस्तलेखों का एक विशाल तथा बहुमूल्य संग्रह किया था। इस संग्रह को उन्होंने 1818 ई. में ईस्ट इंडिया कंपनी के पुस्तकालय को दे दिया। लंदन लौटकर उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना (1823) में विशेष योगदान दिया और वे उसके संचालक भी बने।

1813 ई. में होरेस हेमैन विल्सन ने महाकवि कालीदास की महान कृति ‘मेघदूत’ का अनुवाद किया। उन्हीं की देखरेख में अठारह पुराणों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। होरेस हेमैन विल्सन का मत था कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के कर्मचारियों को भारत को जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने लिखा, “हिन्दुओं के साहित्य की कुछ जानकारी के बिना मानव समाज के इतिहास को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। लेकिन उन शिक्षित युवकों को जिन्हें अपना यौवनकाल भारत में बिताना है, जिन्हें उच्च पदों के कर्तव्यों को निभाना है, बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेनी हैं, जिन्हें करोड़ों की संख्या में हिन्दू प्रजा पर सभ्य सरकार के पदों पर रहकर शासन कार्य करना है और सरकार को भारत के लिए एक शाप नहीं बल्कि वरदान बनाना है, ब्रिटेन के लिए गौरव अर्जित करना है, उसी युवा वर्ग के लिए संस्कृत के अध्ययन का अत्यंत महत्व है।” अंतत: हेलीवरी कॉलेज में एक विषय के रूप में संस्कृत शुरू की गई। बता दें कि इस कॉलेज में अंग्रेजों को भारतीय सेवा के लिए प्रशिक्षित किया जाता था।

इसे भी पढ़ें: एनी बेसेन्ट कहती थीं कि “पूर्व जन्म में मैं हिन्दू थी”

संस्कृत साहित्य महान सेवा करने वाले अन्य अंग्रेज विद्वान

जिन नामों का उल्लेख उपर किया जा चुका है, उनके अलावा भी कई विशिष्ट और विख्यात विद्वान ऐसे थे जिन्होंने विश्व को संस्कृत साहित्य का परिचय देकर इसकी महान सेवा की जिन्हें संस्कृत साहित्य के इतिहास में सर्वदा याद रखा जाएगा। इनके विद्वानों के नाम क्रमश: इस प्रकार हैं- जेम्स प्रिसेंप, सेमुअल डविस, फ्रांसिस विल्फोर्ड, जान बेन्ट्रली, रूबेन बर्रो, डब्ल्यू. एच. मिल, जी.एच. हाजसन, डब्ल्यू. येट्स और डब्ल्यू. सी. टेलर आदि।

वर्ष 1834 ई. में डब्लू. सी. टेलर ने लिखा, “संस्कृत भाषा का अध्ययन लगभग हमारे ही समय में शुरू हुआ और यह भाषा उन सभी विषयों से आगे है जिन पर दार्शनिक, इतिहासकार और बौद्धिक सौन्दर्य के प्रशंसक को ध्यान देना चाहिए, इस भाषा का गौरव इसकी नवीनता के कारण नहीं बल्कि उन बहुत सारे विचारों के महत्व के कारण है जो बरबस हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं।”

संस्कृत साहित्य की ओर आकर्षित होने वाले जर्मन, फ्रेंच और रूसी विद्वान

पश्चिम के केवल अंग्रेज विद्वान ही नहीं बल्कि जर्मन, फ्रेंच और रूसी विद्वान भी बहुत गहरी दिलचस्पी के साथ संस्कृत के अध्ययन के लिए आगे आए। जर्मन विद्वान फ्रेडिच श्लेगल ने ‘आन दि लैंगुएज एंड विजडम आफ द इंडियन’ नामक अपनी पुस्तक 1808 में प्रकाशित की। उनके भाई आगस्टस विलहैल्म वान श्लेगल 1818 ई. में बोन में भारतीय विद्या के प्रोफेसर बने और उन्होंने रामायण तथा भागवतगीता पर कार्य किया। लगभग उन्हीं वर्षों में फ्रांज बाप ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘दि कोंजुगेशनल सिस्टम आफ दि संस्कृत लैंगुएज’ प्रकाशित की।

फ्रांज बाप ने नल-दमयन्ती और महाभारत की कुछ चुनी हुई कथाओं द्वारा भी अमूल्य योगदान दिया। वहीं 1838 ई. में एफ. रोसिन ने ऋगवेद का एक भाग प्रकाशित किया। इसी बीच प्रसिद्ध फ्रांसीसी विशेषज्ञ यूजीन बरनोफ ने संस्कृत अध्ययन का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जिसमें वेद और पुराणों के साहित्य पर विशेष बल दिया गया था।

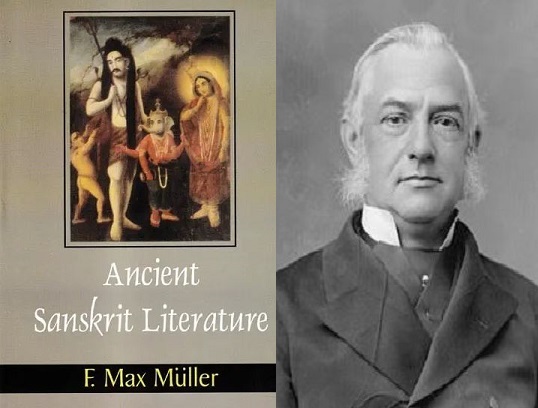

1840 ई.में यूजीन बरनोफ का पेरिस में भागवत पुराण का अनुवाद छपा। उनके जर्मन विद्यार्थी रूडाल्फ राथ ने 1846 ई. में एक विद्वतापूर्ण पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था ‘आन दि लिटरेचर एंड हिस्ट्री आफ वेदाज’। वहीं एफ. मैक्समूलर ने जर्मन जाति को बड़े प्रशंसापूर्ण शब्दों में संस्कृत साहित्य की महानता का परिचय दिया। इस प्रकार पश्चिम के विद्वानों ने संस्कृत साहित्य को विश्वस्तर पर समृद्ध बनाने में महती भूमिका निभाई।