भारतवर्ष में समृद्धिशाली मंदिरों के निर्माण तथा विशाल आयोजनों की देखभाल व संवर्धन शक्तिशाली राजाओं, सामंतों तथा धनी वैश्य वर्ग के धर्मदाय (Endowments) तथा दानों से ही संभव हो सका। यह भी विचार प्रकट किया गया है कि इन विशाल मंदिरों तथा मठों का अस्तित्व सामंती वातावरण के अनुकूल था क्योंकि मठाधीशों तथा पुरोहितों से राजाओं को प्रजा पर शासन करने में सहायता मिलती थी। इस दृष्टि से मठाधीशों और राजगुरूओं ने वही भूमिका निभाई जो प्राचीन काल में वेद धर्मशास्त्रज्ञों या पुरोहितों ने निभाई।

मंदिरों के विकास के साथ-साथ मंदिरों में दान के रूप में भूमि तथा स्वर्ण के रूप में संपत्ति जमा होती रही। प्रत्येक पीढ़ी ने इस धन की देखभाल की तथा उसमें वृद्धि की। धनराशि में वृद्धि के साथ मंदिर के कार्यक्षेत्र में विविधता आई। एकत्रित धनराशि के कारण मंदिर का आसपास के क्षेत्रों से घनिष्ठ सम्पर्क बढ़ा। अनेक व्यवसाय करने वाले तथा विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक स्तर के लोगों से लेनदेन के संबंध बढ़े। साथ ही इन मंदिरों ने जनसाधारण की धार्मिक भावनाओं को भी प्रभावित किया।

तमिल प्रदेश में चोलकालीन मंदिरों के विस्तृत कार्यक्षेत्र के विषय में मंदिर के दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेखों से विशेष जानकारी प्राप्त होती है। राजराज तथा राजेन्द्र चोल ने स्वर्ण मुद्रा तथा आभूषणों के रूप में अतुल धनराशि मंदिर को दान दी- 41,500 कालंजू आभूषण, 10,200 कासु तथा 50,650 कालंजू कीमत के चांदी के बर्तन। बता दें कि राजराज चोल ने हिन्दुओं के विशालतम मंदिरों में से एक, तंजौर के बृहदीश्वर मन्दिर का निर्माण कराया जो वर्तमान समय में यूनेस्को की विश्व धरोहरों में सम्मिलित है। वहीं राजेन्द्र चोल ने "गंगईकोंडाचोलपुरम" नामक एक नए शहर का निर्माण शुरू किया, जिसमें "गंगईकोंडाचोलेश्वरम" नामक एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, इस महान गंगईकोंडाचोलेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की इसकी ऊंचाई 13 फीट और परिधि 20 फीट है जो दुनियों के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है।

दान में दी गई भूमि से ‘बटाई’ पर खेती

मंदिर को दान में जो भूमि, स्वर्ण तथा आभूषण और नकदी प्राप्त हुई उसका मंदिर के आंतरिक संगठन पर भी प्रभाव पड़ा। मंदिर के विभिन्न कार्यों के निर्देश एवं परीक्षण के लिए एक समिति होती थी। दान में प्राप्त भूमि को ‘बटाई’ पर खेती करने के लिए दिया जाता था। तंजौर मंदिर के अभिलेखों से पता चलता है कि बटाई में दी गई भूमि से 1,16,000 कलम धान प्राप्त होता था। दक्षिण अर्काट जिले के त्रिभुवन मंदिर को 95,525 कलम धान की आय ‘बटाई’ में दी गई भूमि से प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त मंदिर की 400 देवदासियों तथा अन्य 212 कर्मचारियों में से प्रत्येक को एक ‘बेलि’ भूमि तथा एक मकान दिया जाता था। सुन्दर चोल के अगस्तेश्वर मंदिर के एक अभिलेख से पता चलता है कि एक ‘बेलि’ भूमि से काश्तकार मंदिर को 124 कलम धान देता था।

इसे भी पढ़ें: काशी का जंगमबाड़ी मठ और शक्तिशाली मुगल बादशाहों के शाही फरमान

दान मिले गांवों से ‘कर’ वसूली व पैदावार में हिस्सा

मंदिरों को गांव भी दान में मिलते थे। इन गांवों से पैदावार का राजकीय भाग जिसे ‘मेलबार’ कहते थे, मंदिर की आय हो जाती थी। इसके अतिरिक्त गांवों से प्राप्त होने वाले ‘कर’ भी मंदिर की सम्पत्ति हो जाती थी। इसके अतिरिक्त कुछ अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि मंदिरों को शासन तथा दंड संबंधी ‘करों’ को वसूल करने के भी अधिकार प्राप्त थे। इसलिए केन्द्रीय सत्ता के दुर्बल होने से मंदिरों को प्राप्त इन अधिकारों ने सामंती व्यवस्था को जन्म दिया।

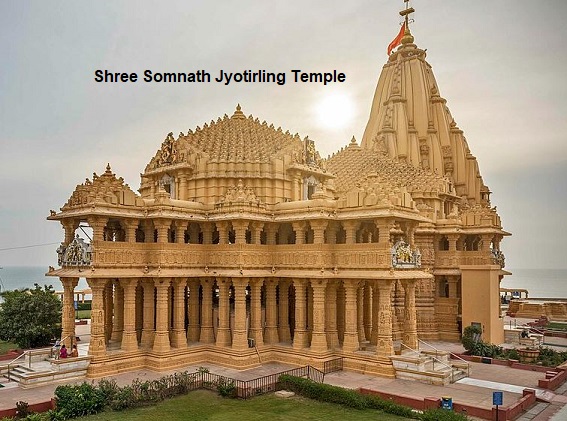

मंदिर राजनीतिक शक्ति के केन्द्र हो गए, ‘नागरात्तर’ मंदिर के कार्यों की देखभाल एक विशेष समिति के माध्यम से की जाती थी तथा समय-समय पर मंदिर के हिसाब-किताब की जांच राज्य के कर्मचारियों द्वारा की जाती थी। दक्षिण के मंदिरों की भांति उत्तर भारत के विशाल मंदिरों की बड़ी जमींदारी रही होगी। बतौर उदाहरण- सोमनाथ मंदिर के पास 10,000 गांव थे जिनसे खेती होती थी। कल्हण की राजतरंगिणी से पता चलता है कि अवंति स्वामी तथा अन्य मंदिरों को अनेक गांव दान में मिले थे। वहीं बनारस के जंगमबाड़ी मठ को मुगल बादशाहों (हुमायूं, अकबर और जहांगीर के शासनकाल को मिलाकर) से तकरीबन 1000 बीघा जमीन दान में मिली थी। एक अनुमान के मुताबिक मुलतान का सूर्य मंदिर तथा उड़ीसा के मंदिरों के पास भी विशाल भूसम्पत्ति रही होगी। भूमि के अतिरिक्त मंदिरों को मकान भी दान में मिलते थे। ये मकान मंदिर द्वारा किराए पर दिए जाते थे।

मंदिर देते थे ‘ब्याज’ पर रुपए

मंदिर के पास स्वर्ण और मुद्रा के रूप में जो धन एकत्र होता था उसे या तो ब्याज पर दिया जाता था या उससे मकान, भूमि इत्यादि स्थायी संपत्ति खरीदी जाती थी। तंजौर मंदिर के एक अभिलेख से पता चलता है कि मंदिर में संचित धनराशि को आसपास की ग्रामसभाओं में 12 प्रतिशत ब्याज पर दी जाती थी। आर्थिक संकटों से उबरने के लिए ग्रामसभा स्थानीय या पड़ोसी के मंदिर से ऋण लेती थी।

काश्तकार कभी-कभी ‘कर’ नहीं देने के कारण गांव छोड़कर चले जाते थे, इस परिस्थिति में ग्रामसभा ऐसी भूमि को मंदिरों को बेच देती थी। उत्तर भारत के अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि मंदिर को मिलने वाली धनराशि से स्थायी सम्पत्ति खरीदी जाती थी जैसे- मंदिर के लिए मकान खरीदना आदि। ऐसा भी होता था कि मंदिर की स्थायी निधि श्रेणियों के पास जमा कर दी जाती थी। इस स्थायी पूंजी के बदले ये श्रेणियां मंदिर को नियमित रूप से ब्याज के रूप में वे चीजें देती रहती थीं जो मंदिर के कार्यों के लिए आवश्यक हों। उत्तरी भारत के मंदिर सीधे ब्याज पर रुपया नहीं देते थे क्योंकि व्याज पर रुपया देना ऊंची जातियों के लिए वर्जित था।

मंदिर के आर्थिक साधनों में वृद्धि के साथ-साथ मंदिर की सेवा में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। तंजौर मंदिर के अभिलेखों से पता चलता है कि मंदिर की सेवा के लिए 400 गायिकाएं तथा नर्तक, गायक, दुंदुभि वादक, दर्जी, सुनार आदि कर्मचारी नियुक्त थे। वहीं सोमनाथ मंदिर में 200 पुजारी तथा 500 देवदासियां तथा 30 गायक नियुक्त थे।

चूंकि मंदिर प्रशासन पूजा, धार्मिक उत्सवों आदि पर व्यय करने के अलावा समाजहित के कार्यों या देश रक्षा के कार्यों पर धन खर्च नहीं करता था इसलिए यह धनराशि जमा होती रहती थी। मंदिरों में जमा इसी अतुल धनराशि ने विदेशी आक्रमणकारियों की धनलिप्सा को उकसाया और वे मंदिर में संचित धन को लूट ले गए।