इतिहासकार डॉ. विपिन चन्द्रा के अनुसार, “हिन्दू-मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में जिस आदमी ने अपनी यात्रा की शुरूआत की, वह अंत में पाकिस्तान की मांग करने लगा, एक अत्यंत सुसंस्कृत और विशाल हृदय व्यक्ति एक ऐसी राजनीति की शिक्षा देने लगा और एक ऐसी भाषा बोलने लगा जो फासीवादी सांप्रदायिकता के लिए ही संभव थी।”

भारत के पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह की किताब 'जिन्ना: इंडिया, पार्टिशन, इंडिपेंडेंस' के अनुसार, “जिन्ना के दादा पूंजाभाई ठक्कर अपने तीन बेटों वलजीभाई, नथुभाई, जेनाभाई और एक बेटी मानबाई के साथ हमेशा पानेली गाँव में रहे।” बता दें कि पानेली मोटी गाँव, काठियावाड़ इलाक़े में राजकोट ज़िले के उपलेटा तहसील में है।

चिमनभाई पटेल इंस्टिट्यूट के निदेशक डॉ. हरि देसाई कहते हैं, “पूंजाभाई ठक्कर का परिवार पहले हिन्दू था। पूंजाभाई ठक्कर के बेटे जेनाभाई ठक्कर थे। जेनाभाई ठक्कर के बेटे का नाम था मैमद यानि मुहम्मद अली जिन्ना। मुहम्मद अली जिन्ना के दादा पूंजाभाई ठक्कर मछली का व्यापार करते थे, चूंकि रूढ़िवादी लोहाना जाति के लोगों ने मछली के व्यापार को लेकर बहुत विरोध किया। इसके बाद पूंजाभाई ने इस्लाम स्वीकार कर लिया।” ऐसे में जेनाभाई ठक्कर व्यवसाय के लिए मुहम्मद अली जिन्ना के जन्म के पूर्व ही काठियावाड़ छोड़ सिन्ध में जाकर बस गये। काठियावाड़ से मुस्लिम बहुल सिन्ध में बसने के बाद जिन्ना और उनके भाई बहनों का मुस्लिम नामकरण हुआ। बाद में मोहम्मद अली जेनाभाई ने अपने नाम का अंग्रेज़ीकरण करते हुए जिन्ना कर लिया था।

मुहम्मद अली जिन्ना की प्रारम्भिक शिक्षा कराची के सिन्ध मदरसा-ऊल-इस्लाम में हुई। इसके बाद कुछ दिन तक वे बम्बई के गोकुलदास तेज प्राथमिक विद्यालय भी पढ़े। आखिरकार उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से ही मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास करने के बाद मुहम्मद अली जिन्ना ग्राह्म शिपिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी में अप्रैंटिस करने के लिए इंग्लैंड चले गए। हांलाकि इंग्लैंड में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए अप्रैंटिस छोड़ दी।

1906 ई. में मुहम्मद अली जिन्ना जब इंग्लैण्ड से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे तब वह एक उदार राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के समर्थक थे। मुहम्मद अली जिन्ना भारत आते ही कांग्रेस में शामिल हो गए। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने दादा भाई नौरोजी के सचिव का काम भी किया।

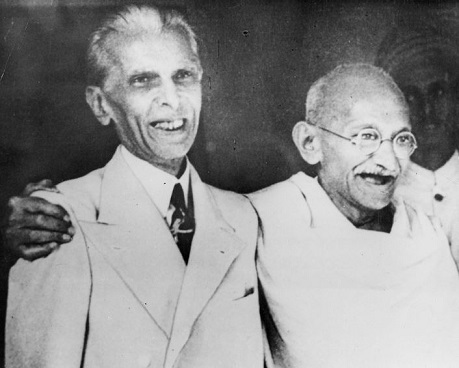

यह वही साल था जब मुस्लिम लीग का गठन किया जा रहा था। तब जिन्ना इस संगठन के विरोधी थे। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां ने लिखा है कि, “जिन्ना ने उन सब कामों का विरोध किया, जो मैंने, मेरे मित्रों ने किया था और करने की कोशिश कर रहे थे।” दरअसल जिन्ना का कहना था कि पृथक मतदातामंडलों का सिद्धान्त राष्ट्र का आंतरिक विभाजन कर रहा है। 1906 ई. के बाद मुहम्मद अली जिन्ना ने अपनी प्रत्येक जनसभाओं में राष्ट्रीय एकता पर ही बल दिया, जिससे प्रभावित होकर सरोजिनी नायडू ने उन्हें ‘हिन्दू-मुस्लिम एकता के राजदूत’ की उपाधि दी।

पृथक मतदाता मंडलों की व्यवस्था के तहत बम्बई से केन्द्रीय विधान परिषद के मुस्लिम सदस्य चुने जाने के बाद 1913 में मुहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस में रहते हुए मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया। हांलाकि तब भी वे इस बात के समर्थक थे कि पृथक मतदातामंडल के जरिए देश दो खेमों में विभाजित हो जाएगा। हांलाकि मुस्लिम लीग में रहते हुए जिन्ना अब मुस्लिम समुदाय के नेता का रूप अख्तियार करने लगे थे।

मुहम्मद अली जिन्ना की राजनीति में दोहरी भूमिका तब देखने को मिली जब उन्होंने लखनऊ में आयोजित कांग्रेस-लीग समझौते के दौरान मुस्लिम समुदाय के प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस से पृथक मतदातामडलों और सांप्रदायिक आरक्षण का सिद्दान्त स्वीकार करवा लिया। हांलाकि वे तब भी पूर्णत: राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का ही पक्ष ले रहे थे। रौलट बिल पास होने पर उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। जिन्ना का कहना था कि देश में स्वशासन का मतलब होगा- हिन्दू राज।1919-1920 के दौरान कांग्रेस ने जब उदारवादी आन्दोलन का रूख अख्तियार किया तब जिन्ना इस आन्दोलन में शामिल नहीं हुए बल्कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1924 में निर्जीव हो चुकी मुस्लिम लीग को फिर से जीवित कर दिया और मुसलमान हितों और उनके अधिकारों के रक्षा के नारे बुलन्द करने लगे।

अब जिन्ना ने इस आधार पर राजनीति शुरू कर दी कि मुसलमानों का अपना संगठन होना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए और समुदाय की रक्षा के लिए हर सम्भव मुद्दे पर जोर लगाना चाहिए। यद्यपि हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर देते थे ताकि ब्रिटीश शासन के खिलाफ मिलजुलकर लड़ा जा सके। बतौर उदाहरण- वर्ष 1925 में जब एक मुस्लिम नौजवान ने यह कहा कि ‘मैं मुसलमान पहले हूं,’ तब उन्होंने कहा- “नहीं, बेटे तुम भारतीय पहले हो और मुसलमान बाद में।” जिन्ना ने 1927-28 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का समर्थन किया लेकिन उसके खिलाफ आयोजित जुलूस में शामिल होने से मना कर दिया।

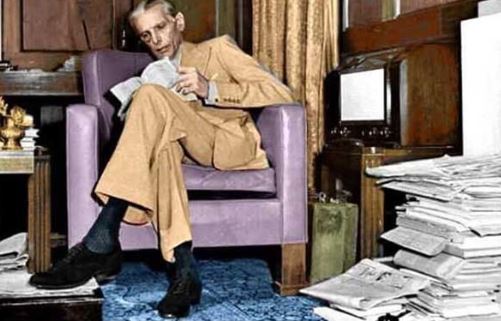

जिन्ना इस बात को भलीभांति जान चुके थे कि यदि वे सांप्रदायिक राजनीति से हट जाएंगे तो उनका राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए 1928-29 के नेहरू रिपोर्ट की बातचीत के दौरान जिन्ना ने मुस्लिम सांप्रदायिकता का झंडा अपने हाथों में ले लिया। 1930 में जब कांग्रेस ने जबरदस्त जनान्दोलन चलाया तब जिन्ना राष्ट्रवाद की मुख्यधारा में अलग-थलग पड़ गए और अब वे ज्यादातर लन्दन में ही रहने लगे।

जिन्ना ऐसे इन्सान थे जो सक्रिय राजनीति से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते थे। अत: जब वे 1936 में लंदन से लौटे तो मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित करने का संकल्प लेकर। हांलाकि तब भी वह हिन्दू-मुस्लिम सहयोग, राष्ट्रवाद और स्वाधीनता के ही पक्ष में बोल रहे थे। मार्च 1936 में उन्होंने कहा- “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद मैंने जो कुछ भी किया उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई है, मैं जरा भी नहीं बदला हूं। हो सकता है, कुछ मौकों पर मैंने गलती की हो, लेकिन उसका कारण किसी भी प्रकार की तरफदारी नहीं रही है। मेरा एकमात्र मकसद देश की भलाई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भारत की भलाई चाहता हूं और हमेशा चाहता रहूंगा। कोई भी चीज मुझे इससे एक इंच भी नहीं डिगा सकती।”

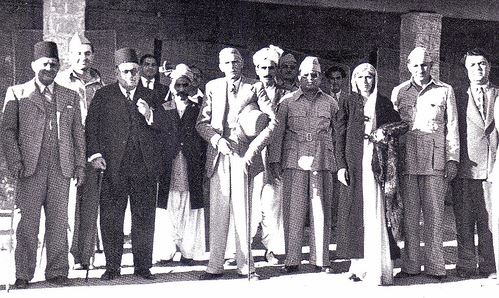

शायद इन सबके पीछे जिन्ना का एक ही मकसद था कि मुस्लिम लीग की मदद से इतनी ज्यादा सीटें हासिल कर लें ताकि कांग्रेस को एक और लखनऊ समझौते के लिए बाध्य कर सकें। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आदेशानुसार 1936-37 की सर्दियों में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। चुनावों के अंतिम परिणाम फरवरी 1937 में घोषित किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सात प्रांतों, बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत, बिहार और उड़ीसा में सत्ता में उभरी। अपवाद थे बंगाल, पंजाब, सिंध और असम जहां कांग्रेस फिर भी सबसे बड़ी पार्टी थी । अखिल भारतीय मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में सरकार बनाने में विफल रही।

इन चुनाव परिणामों के समक्ष अब जिन्ना के सामने दो ही विकल्प शेष बचे थे- पहला ये कि वे अर्ध राष्ट्रवादी, नरमपंथी सांप्रदायिक राजनीति से चिपके रहें और दूसरा यह कि वे सांप्रदायिक राजनीति ही त्याग दे। इन दोनों में किसी भी विकल्प को चुनने का मतलब था कि जिन्ना राजनीतिक रूप से खत्म हो जाते इसलिए 1937-38 में उन्होंने तीसरा रास्ता अख्तियार किया कि ‘इस्लाम खतरे में है’ तथा ‘मुल्क में हिन्दू राज कायम हो जाएगा’।

साल 1938 में बतौर मुस्लिम लीग अध्यक्ष अपने भाषण में जिन्ना ने कहा- “कांग्रेस का आलाकमान दूसरे सभी समुदायों तथा संस्कृतियों को नष्ट करने तथा हिन्दू राज कायम करने के लिए पूरी तरह से दृढ़प्रतिज्ञ है। गांधी का आदर्श है हिन्दू धर्म को पुनर्जीवित करना और इस देश में हिन्दू राज कायम करना।” यहां तक कि मार्च 1940 ई. में जिन्ना ने अलीगढ़ में छात्रों से कहा, मिस्टर गांधी चाहते हैं कि हिन्दू राज के तहत मुसलमानों को कुचल डालें और उन्हें प्रजा बनाकर रखें। मार्च 1941 में अलीगढ़ में ही जिन्ना ने पाकिस्तान का राग अलापते हुए कहा- पाकिस्तान न केवल हासिल किया जा सकता है, बल्कि अगर आप इस देश में इस्लाम को पूरी तरह से खत्म होने से रोकना चाहते हैं तो एकमात्र मकसद यही हो सकता है। गौरतलब है कि इसी सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लेकर मुहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाने में सफल हो गए लेकिन भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।