मौर्यकाल में केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था थी। कृषि ही अधिकांश जनता के जीवन का आधार थी। कृषि के अतिरिक्त उद्योग एवं व्यापार-वाणिज्य भी समुन्नत अवस्था में थे। राजा और कृषक, दोनों के अधिकार में भूमि होती थी। युद्ध तथा अन्य राजकीय कार्यों से मुक्त होने के कारण कृषक अपना सम्पूर्ण समय खेतों में ही लगाते थे। लोहे से निर्मित कृषि उपकरणों (कुल्हाड़ी, फावड़ा, हल, हंसिया आदि) के कारण उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया था।

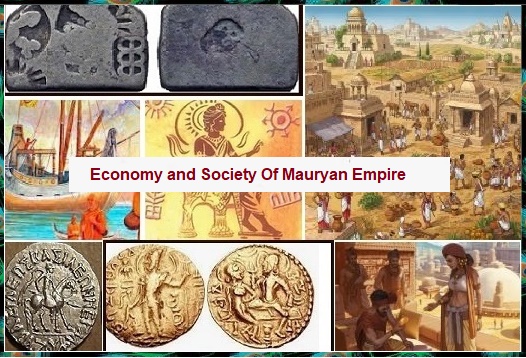

मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था

मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार व वाणिज्य पर आधारित थी जिसे सम्मिलित रूप से वार्ता (वृत्ति का साधन) कहा जाता था। कौटिल्य ने वार्ता को शूद्र वर्ण की सामान्य वृत्ति माना।

— मौर्यकाल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई।

— कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में भूस्वामी को ‘क्षेत्रक’ तथा काश्तकार को ‘उपवास’ कहा जाता था।

— यूनानी लेखकों मेगस्थनीज, स्ट्रेबो तथा एरियन के अनुसार, “सम्पूर्ण भूमि राजा की होती थी।”

— भूमि कर कुल उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक होता था। बगीचों से प्राप्त होने वाली आय ‘सेतु’ कहलाती थी।

— राजस्व वसूली का मुख्य अधिकारी ‘समाहर्ता’ तथा राजकोष का प्रधान अधिकारी ‘सन्निधाता’ कहलाता था।

— भूमि कर ‘भाग’ कहलाता था और ‘बलि’ एक प्रकार का धार्मिक ‘कर’ (tax) था।

— सिंचाई की सुविधाओं से युक्त भूमि पर उपज के 1/5 से 1/3 भाग तक अतिरिक्त भूमि ‘कर’ लिया जाता था।

— मौर्यकाल में वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर उदकभाग कहलाता था।

— खड़ी फसल को मापकर उस पर कर लगाने वाला बन्दोबस्त अधिकारी को रज्जुग्राहक कहते थे।

— कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में दस प्रकार की भूमियों का वर्णन है, इनमें से कुछ प्रमुख भूमि इस प्रकार हैं —

1. वह भूमि जिसमें बिना वर्षा (सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर आधारित) के भी अच्छी खेती हो सके - अदेवमातृक।

2. सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर भूमि - देवमातृक।

3. जूती हुई भूमि - कृष्ट।

4. बिना जूती हुई भूमि - अकृष्ट।

5. ऊंची भूमि - स्थल।

— अर्थशास्त्र के अनुसार, आपातकालीन कर ‘प्रणय’ भी लिया जाता था।

— अर्थशास्त्र में कुल 21 प्रकार के करों का उल्लेख है।

— राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष सीताध्यक्ष कहलाता था। राज्य द्वारा खेती की जाने वाली भूमि को सीताभूमि कहा जाता था।

— अर्थशास्त्र में हल से जोतकर उत्पन्न किए गए पदार्थ को सीता कहा गया है।

— मौर्यकाल में धान, गेहूं, जौ, गन्ना तथा साग-सब्जी आदि की खेती की जाती थी।

— मौर्यकालीन प्रमुख ‘कर’ (tax ) : 1. बेगार (नि:शुल्क श्रम) - विष्टि। 2. राज्य की तरफ से सिंचाई का प्रबन्ध - सेतुबन्ध। 3. नकद कर - हिरण्य। 4. धार्मिक कर - बलि। 5. आपातकालीन कर - प्रणय। 6. राजकीय व वन्य भूमि से प्राप्त कर - सीता। 7. कृषि उत्पादों पर कर - भाग। उपरोक्त करों के अतिरिक्त आवागमन के मार्गों, साधनों तथा चारागाहों पर कर लगते थे।

— सिंचाई की सुविधा के लिए चन्द्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रान्त में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था।

— रूद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, सुदर्शन झील का निर्माण चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने शुरू करवाया जिसे अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने पूर्ण करवाया।

— कर मुक्त गांवों को परिहारिका तथा जो सैनिक आपूर्ति करते थे उन्हें आयुधिका कहा जाता था। कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले गांव कुप्य कहलाते थे।

— मौर्यकाल में दो प्रकार के जंगल थे – हस्तिवन (जहां हाथी रहते थे) तथा द्रव्यवन (जहां से लकड़ी, लोहा, तांबा इत्यादि धातुएं प्राप्त होती थीं) ।

— नमक, खान तथा जंगल आदि पर राज्य का नियंत्रण था।

— अशोक के रूम्मिनदेई अभिलेख से ज्ञात होता है कि लुम्बिनी ग्राम (बुद्ध का जन्म स्थान) से उपज का सिर्फ 1/8 भाग ही ‘कर’ (tax) के रूप में लिया जाता था।

— मौर्यकाल में हाथी दांत का व्यापार विकसित अवस्था में था। काशी इसका प्रमुख केन्द्र था।

— सर्वाधिक व्याज दर समुद्र के रास्ते व्यापार करने वाले व्यापारियों पर थी।

— आयात कर प्रवेश्य तथा निर्यात कर को निष्क्राम्य कहा जाता था।

— कौटिल्य के अनुसार, टकसाल अधिकारियों के नाम क्रमश: सौवर्णिक तथा लक्षणाध्यक्ष थे।

— टकसाल से जुड़े कुछ प्रमुख अधिकारियों के नाम: - टकसाल का अधिकारी - लक्षणाध्यक्ष। मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी - रूपदर्शक। जब लोग स्वयं मुद्रा बनाते थे तो उन्हें रूपिका तथा ‘परीक्षण’ नामक कर राज्य को देना पड़ता था।

मौर्यकालीन मुद्राएं — कार्षापण, पण या धरण- चांदी का सिक्का। सुवर्ण- सोने का सिक्का। माषक - तांबे से बना सिक्का। काकणी - तांबे का बना छोटा सिक्का। एक पण 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था।

— मयूर, पर्वत और अर्द्धचन्द्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थीं।

— राज्य के शीर्षस्थ अधिकारियों को 48 हजार पण वेतन तथा सबसे निम्न अधिकारियों को 60 पण वेतन मिलता था।

— जल एवं थल मार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारी श्रेणियों में संगठित थे। इनका मुखिया श्रेष्ठी कहलाता था। जातकों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है।

— अर्थशास्त्र में व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहा गया है।

— व्यापारी लोग स्थानीय वस्तुओं पर पांच फीसदी तथा विदेशी वस्तुओं पर दस फीसदी मुनाफा कमा सकते थे।

— श्रेणि न्यायालय का प्रधान ‘महाश्रेष्ठि’ कहलाता था।

— कौटिल्य एवं स्ट्रेबों के अनुसार, जहाज निर्माण के उद्योग पर राज्य का एकाधिकार था।

व्यापारिक राजमार्ग - प्रथम मार्ग- उत्तरापथ (पुष्कलावती) से तक्षशिला, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र होते हुए ताम्रलिप्ति जाने वाला राजमार्ग। यह मार्ग वर्तमान में ग्रांड ट्रंक मार्ग कहलाता है। यह प्राचीन भारत का सबसे लम्बा व्यापारिक मार्ग था।

— द्वितीय मार्ग- भृगुकच्छ (भड़ौच) से उज्जैन होते हुए मथुरा तक जाता था।

— तृतीय मार्ग - मेगस्थनीज कृत इंडिका के अनुसार, सिन्ध से पाटलिपुत्र तक का मार्ग।

— चतुर्थ मार्ग - दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक।

— पंचम मार्ग - पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ से मिलता था।

मौर्यकालीन प्रमुख बन्दरगाह - पश्चिम भारत में भृगुकच्छ (भड़ौच), सोपारा तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति प्रमुख बन्दरगाह थे। मिस्र नरेश टालमी ने लाल सागर तट पर बरनिस नामक बन्दरगाह स्थापित कराया। स्थल मार्ग की तुलना में नदी मार्ग व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ था।

भारत का आंतरिक व्यापार - तक्षशिला, उज्जैन, काशी, कौशाम्बी, तोसाली, पाटलिपुत्र आदि आन्तरिक व्यापार के प्रमुख केन्द्र थे।

भारत का बाह्य व्यापार - चीन, रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत में भृगकच्छ भड़ौच तथा ताम्रलिप्ति बन्दरगाहों द्वारा किया जाता था। भारत से मिस्र को हाथीदांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ियां निर्यात होती थी।

वस्त्र उद्योग - मौर्यकाल में सूत कातने एवं सूती वस्त्र बनाने का उद्योग सबसे प्रमुख था। वस्त्र निर्माण के कुछ राजकीय कारखाने भी थे। अर्थशास्त्र के अनुसार, सूती वस्त्र उद्योग के लिए काशी, बंग, पुण्ड्र, कलिंग, मालवा आदि नगर विख्यात थे। काशी एवं पुण्ड्र में रेशमी वस्त्र भी बनते थे। बंग (बंगाल) की मलमल विश्व विख्यात थी।

विभिन्न प्रकार के वस्त्र - चीनीपट्ट - चीन से आने वाला रेशम। दुकुल - श्वेत चिकना वस्त्र। क्षौम - एक प्रकार का रेशमी वस्त्र। कौसेय - कौटिल्य द्वारा वर्णित एक प्रकार का वस्त्र। यूनानी लेखक कर्टियस ने श्वेत लोहे की तलवार का उल्लेख किया है। मौर्य काल में लौह उद्योग अत्यन्त विकसित अवस्था में था।

विभिन्न प्रकार के आभूषण- सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि का उपयोग आभूषण, सिक्के, बर्तन, युद्ध के हथियार आदि बनाने के लिए किया जाता था। सोने-चांदी के आभूषण तथा सिक्के सुवर्णाध्यक्ष तथा लक्षणाध्यक्ष के निरीक्षण में बनते थे।

मणि-मुक्ताओं का उपयोग समृद्ध परिवारों में होता था। मोतियों के हार गले में पहने जाते थे। मुक्ता लड़िया कमर एवं हाथों की शोभा बढ़ाती थीं। मणिकार एवं सुवर्णकार राजघराने तथा समृद्ध परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।

अर्थशास्त्र के मुताबिक, राजा की अनुमति के बिना खान से निकाली गई धातुओं से तैयार वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर 600 पण का अर्थदण्ड लगाया जाता था।

मौर्यकालीन समाज

— यूनानी स्रोतों एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकाल की सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा करे।

— मौर्य समाज चार वर्णों में विभाजित था। कौटिल्य के अनुसार, वर्णाश्रम व्यवस्था मौर्यकालीन सामाजिक संगठन का आधार था।

— वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ चुकी थी, कोई भी व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण का सदस्य नहीं बन सकता था।

— मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में सभी चार वर्णों के योग्य लोगों को सेना में भर्ती करने का जिक्र है।

— मौर्य समाज में वैश्य (पेशा - खेती एवं व्यापार) एवं शूद्र (पेशा - खेती एवं शिल्पकर्म) में अन्तर कम हो गया। हांलाकि इन दोनों वर्णों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई किन्तु सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

— चाणक्य कृत ‘अर्थशास्त्र’ में शूद्रों को आर्य कहा गया है। शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार था।

— मौर्यकाल में वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म अधिक प्रसिद्ध थे, परिणामस्वरूप ब्राह्मण धर्म में इसकी कठोर प्रतिक्रिया हुई। ऐसे में सामाजिक वातावरण तनावपूर्ण था, जिसे अशोक ने अपने धम्म से भरने की कोशिश की।

— देवताओं की मूर्तियां बनाने वाले शिल्पकारों को कारू कहा जाता था।

— मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायोनिसियस (शिव) तथा हेराक्लीज (कृष्ण) की पूजा करते थे।

— मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को सात वर्गों में विभाजित किया।

1. दार्शनिक (ब्राह्मण) 2. कृषक (शूद्र एवं वैश्य) 3. सैनिक (क्षत्रिय) 4. पशुपालक (चरवाहा)

5. शिल्पकार (दस्तकार) 6. निरीक्षक 7. मंत्री।

— दार्शनिक समाज के बुद्धिजीवी वर्ग थे। राजदरबार एवं समाज में दार्शनिकों का बड़ा सम्मान था।

— मौर्यकालीन शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण वर्ग कर से मुक्त था। अपराध करने पर उन्हें यातना नहीं अपितु माथे पर एक चिह्न दाग दिया जाता था।

— मेगस्थनीज के अनुसार, ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ कराए जाने का उल्लेख मिलता है।

— राजा के पुरोहित एवं कानून मंत्री अधिकांशत: ब्राह्मण वर्ग से ही नियुक्त किए जाते थे।

— ब्राह्मणों को राज्य से मिलने वाली कर मुक्त भूमि को अर्थशास्त्र में ब्रह्मदेय कहा गया है।

— मौर्य समाज में क्षत्रिय या योद्धा वर्ग दूसरे स्थान पर था।

— मेगस्थनीज एवं स्ट्रेबो के अनुसार, मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा नहीं थी।

— कौटिल्य के मुताबिक, अस्थाई रूप से बंधक दास एवं आश्रित दास आहितक कहलाते थे।

— साधारणत: बन्दी बनाए मलेच्छ लोग ही दास के रूप में रखे जाते थे।

— कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है।

— मौर्यकाल में दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था।

— ब्राह्मण साहित्य में स्त्रियों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था, किन्तु जैन एवं बौद्ध धर्म में ऐसी बात नहीं थी।

— समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। लड़कों के लिए वयस्कता की आयु 16 वर्ष तथा कन्याओं के लिए 12 वर्ष थी।

— उच्च जातीय व्यक्ति का अपने से नीचे की जाति में विवाह अनुलोम तथा उच्च जातीय कन्या का निम्न जातीय वर के साथ विवाह प्रतिलोम कहा जाता था।

— मौर्यकाल में शासक बहु विवाह करते थे।

— मेगस्थनीज ने बहुपत्नी प्रथा, महल के रक्षकों के रूप में, राजा के अंगरक्षकों के रूप में तथा जासूसी के आदि के लिए महिलाओं की नियुक्ति का उल्लेख किया है।

— मेगस्थनीज अपनी कृति ‘इंडिका’ में विधवा पुनर्विवाह तथा तलाक का भी उल्लेख करता है।

— मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा ठीक थी। उन्हें विवाह विच्छेद की अनुमति थी, जिसे अर्थशास्त्र में मोक्ष कहा गया है। स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति भी थी।

— घरों के अन्दर रहने वाली उच्च वर्ग की स्त्रियों को कौटिल्य ने अनिष्कासिनी कहा है।

— अर्थशास्त्र में स्त्री के लिए असूर्यपश्या, अवरोधन तथा अन्त:पुर शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित रही होगी, सम्भवत: यह उच्च कुलों तक ही सीमित थी।

— वेश्याओं को रूपाजीवा कहा जाता था, इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था।

— पुरूष एवं महिला गायक व नर्तक कलाकारों को क्रमश: रंगोपजीवी एवं रंगोपजीवनी कहा जाता था।

— अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है किन्तु यूनानी लेखकों ने उत्तर-पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का वर्णन किया है।

— विहार यात्राओं में मृगया और सुरापान की प्रधानता रहती थी। हांलाकि सम्राट अशोक ने इन यात्राओं को बन्द करवाकर धम्म यात्राओं को प्रारम्भ किया।

— एक सामाजिक समारोह जिसमें खाने-पीने की चीजों का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल होता था प्रवहण कहा जाता था।

— रथ दौड़, घुड़दौड़, सांड युद्ध, हस्ति युद्ध, मृगया आदि मनोविनोद के साधन थे। नट, नर्तक, गायक, वादक, मदारी, चारण, विदूषक आदि विविध प्रकार के मनोरंजन किया करते थे।

गुहा विहार

— कठोर चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई थीं। इन गुफाओं की अन्दरूनी पॉलिश बेहद उत्तम है, जो शीशे की तरह चमकती है।

— यह गुफाएं भिक्षुओं के निवास थे, साथ ही सभा भवन एवं चैत्य का काम करती थीं।

— सम्राट अशोक के समय बराबर पहाड़ी गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध हैं।

— दशरथ के समय बनी गुफाओं में लोमष ऋषि नामक गुफा उल्लेखनीय है।

— नागार्जुन समूह में गोपिला गुफा महत्वपूर्ण है, जिसे दशरथ ने अपने अभिषेक वर्ष में बनवाया था। कई गुफाएं बौद्ध एवं आजीवक सम्प्रदाय को दान में दी गई थीं।