परमभट्टारक महाराजाधिराज प्रभाकरवर्धन के पुत्र हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ था। हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था। उसमें बचपन से ही चक्रवर्ती शासक के लक्षण विद्यमान थे। हर्ष का बचपन उसके ममेरे भाई भण्डि तथा मालवराज महासेनगुप्त के दो पुत्रों कुमारगुप्त और माधवगुप्त के साथ व्यतीत हुआ। वह बचपन में ही विविध शस्त्रों को चलाने में निपुण हो गया था। बाणभट्ट ने लिखा है- “दिन-प्रतिदिन शास्त्राभ्यास के चिन्हों से उसके हाथ काले पड़ गए थे। मानो वे समस्त राजाओं की प्रताप की अग्नि को शान्त करने में मलिन हो गए हों।” सोलह वर्ष की अल्पायु में ही हर्षवर्धन शस्त्र और शास्त्र में समान रूप से पारंगत हो चुका था।

हर्षवर्धन का छोटा भाई राज्यवर्धन थानेश्वर का शासक था लेकिन 606 ई. में उसकी मृत्यु के पश्चात थानेश्वर (यह अब एक छोटा नगर है जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के आस-पड़ोस में स्थित है) के राजदरबारियों ने पर्याप्त परामर्श के बाद हर्षवर्धन को वहां का राजा बनाया। बाणभट्ट के हर्षचरित के मुताबिक, हर्षवर्धन प्रारम्भ में सिंहासन ग्रहण करने में संकोच कर रहा था किन्तु सेनापति सिंहनाद की प्रेरणा से उसने राजा बनना स्वीकार किया।

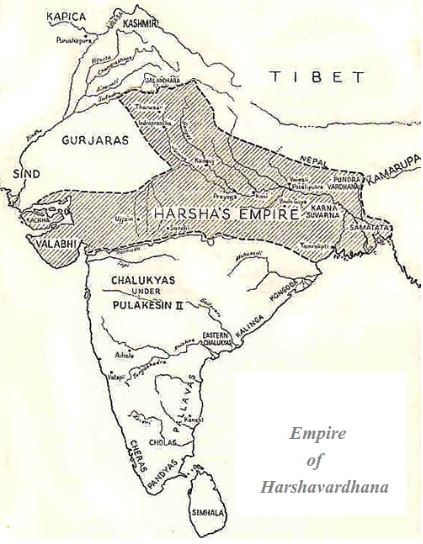

हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी भारत के अधिकांश प्रदेशों को अपने अधीन किया। उसका राज्य पूरब में कामरूप तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। कन्नौज उसकी राजधानी थी जो आजकल उत्तर प्रदेश में है। ऐहोल अभिलेख के अनुसार, जब उसने दक्षिण भारत की तरफ अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उसे पराजित किया। वह अंतिम बौद्ध सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुआ। शशांक को मारकर हर्षवर्धन ने अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला ले लिया क्योंकि गौड़ाधिपति शंशाक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या की सूचना उसे कुन्तल नामक अश्वारोही से मिली थी।

इसे भी पढ़ें : भारतीय इतिहास के दो बलवान घोड़े जिनके आगे बौने पड़ गए भारत के दो सबसे मजबूत किले

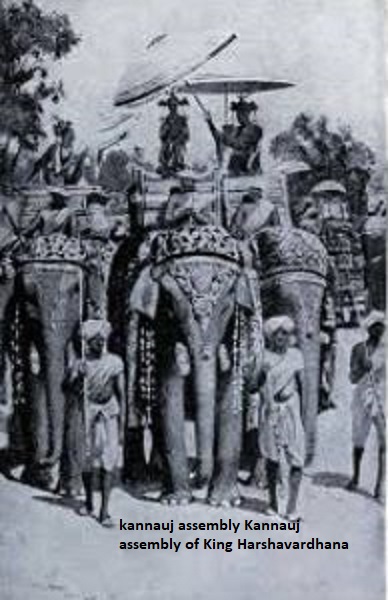

तीस वर्ष के लम्बे शासन काल में किसी भी सम्राट के लिए शान्तिपूर्वक शासन कर सकना कठिन था। चीनी लेखक मा-त्वान-लिन् के अनुसार, 618 से 627 ईस्वी तक हर्षवर्धन लगातार कई युद्धों में फंसा रहा। चीनी यात्री हुएनसांग के अनुसार, ‘हर्ष की सेना में 60 हजार हाथी, तथा एक लाख घोड़े थे।’ सम्भव है पैदल सैनिकों की संख्या काफी बड़ी रही होगी। बाणभट्ट के हर्षचरित से पता चलता है कि “दिग्विजय के लिए कूच करने के समय हर्षवर्धन के सैनिकों की संख्या इतनी बड़ी थी कि अपने सामने एकत्र विशाल सैन्य समूह को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया।”

641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन के राजा ताईसुंग के दरबार में अपना एक ब्राह्मण राजदूत भेजा। प्रत्युत्तर में चीनी नरेश ने भी लियांग-होई-किंग नामक अपना राजदूत भेजा। भारत और चीन के बीच यह पहला कूटनीतिक संपर्क था। सम्राट हषवर्धन की राजधानी कन्नौज उसके शासनकाल में व्यापार का प्रमुख केन्द्र बन चुकी थी।

उच्चकोटि का विद्वान था हर्षवर्धन

हर्षवर्धन स्वयं एक उच्चकोटि का विद्वान था, उसके शासनकाल में शिक्षा एवं साहित्य को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। हर्षवर्धन को संस्कृत भाषा के तीन नाट्य ग्रन्थों का रचयिता माना जाता है- प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानन्द।

हर्ष के दरबार में अनेक विद्वान कवि और लेखक मौजूद रहते थे। इनमें बाणभट्ट, मयूर तथा मातंगदिवाकर का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। बाणभट्ट उसके दरबारी कवि थे। हर्षचरित और कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की जबकि मयूर ने सूर्य-शतक नामक एक सौ श्लोकों का संग्रह लिखा। मातंगदिवाकर की किसी भी रचना का उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ विद्वान पूर्वमीमांसा के प्रकाण्ड विद्वान कुमारिलभट्ट तथा प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त (ब्रह्मसिद्धान्त के लेखक) को हर्षकालीन मानते हैं। बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित राजगृह से आठ मील की दूरी पर बड़गांव के पास स्थित नालन्दा महाविहार हर्ष के समय में महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केन्द्र था।

परम शिव भक्त से बना बौद्ध धर्म का अनुयायी

बाणभट्ट के हर्षचरित तथा हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत से हर्ष की धार्मिक प्रवृत्ति की गूढ़ जानकारी मिलती है। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। जीवन के शुरूआती दिनों में हर्ष भी अपने कुल देवता भगवान शिव का परम भक्त था। बाणभट्ट के हर्षचरित से जानकारी मिलती है कि बंगाल के शासक शशांक पर आक्रमण करने से पूर्व उसने भगवान शिव की पूजा की थी। बचपन के दिनों से ही उसकी प्रवृत्ति बौद्ध धर्म के प्रति हो गई थी। विन्ध्यवन में बौद्ध भिक्षु दिवाकरमित्र से साक्षात्कार का हर्ष पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया और पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया।

बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी हर्षवर्धन एक धर्म सहिष्णु सम्राट था। वह विभिन्न धर्मों तथा सम्प्रदायों का सम्मान करता था। सम्राट हर्ष के समय में प्रयाग के संगमक्षेत्र में प्रत्येक पांचवें वर्ष (कुम्भ के अवसर पर) एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे ‘महामोक्षपरिषद’ कहा गया है।

इसे भी पढ़ें: काशी का जंगमबाड़ी मठ और शक्तिशाली मुगल बादशाहों के शाही फरमान

चीनी यात्री हुएनसांग स्वयं छठें समारोह में सम्मिलित हुआ था। हुएनसांग लिखता है कि ‘महामोक्षपरिषद’ में 18 अधीन राज्यों के राजा सम्मिलित हुए थे, जिसमें बलभी तथा कामरूप के शासक भी थे। इस समारोह में साधुओं, ब्राह्मणों, अनाथों तथा बौद्ध भिक्षुओं की बहुत बड़ी संख्या मौजूद थी। यह समारोह लगभग साढ़े चार महीने तक चला। ‘महामोक्षपरिषद’ में हर्ष ने बुद्ध के अलावा सूर्य देव तथा भगवान शिव की प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना की थी। हर्ष इस धार्मिक समारोह में प्रत्येक पांचवे वर्ष अपना सर्वस्व दान कर दिया करता था जिसमें बहुमूल्यों वस्त्रों से लेकर उसके व्यक्तिगत आभूषण तक शामिल थे।

गौरतलब है कि हर्षवर्धन के समय शैव सम्प्रदाय सर्वाधिक लोकप्रिय था। हर्षचरित के अनुसार, थानेश्वर के प्रत्येक घर में भगवान शिव की पूजा होती थी। शिव की उपासना के लिए मूर्तियां तथा शिवलिंग स्थापित किए जाते थे। मालवा तथा वाराणसी में विशाल शिव मन्दिर बने थे जहां सहस्रों शिव भक्तों का निवास था। इसके अतिरिक्त प्रयाग के संगम तीर्थ का भी बहुत बड़ा महत्व था। चीनी यात्री हुएनसांग मूलस्थानपुर (मुल्तान) में प्रख्यात सूर्य मन्दिर का उल्लेख करता है जहां भक्त लोग दर्शन करने जाते थे।