ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के शोषण का कहर कृषक वर्ग पर ही सबसे अधिक पड़ा था। अंग्रेजों की भू-राजस्व नीति और नई प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। इसके साथ ही शिल्प तथा दस्तकारी के विनाश ने कृषि व्यवस्था पर और भी अधिक दबाव बढ़ा दिया।

देश में ब्रिटिश कुशासन के दौरान किसानों तथा मजदूरों को दुर्दिन देखने पड़े। किसान और मजदूर आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन नहीं अपितु अपनी आर्थिक मांगों को पूरा करवाना था। किसानों और मजदूरों की प्रत्यक्ष लड़ाई बागानों के विदेशी मालिकों, जमींदारों-साहूकारों से हुई। 1858 ई. के बाद हुए किसान आन्दोलनों का चरित्र पूर्व के आन्दोलनों से काफी भिन्न था।

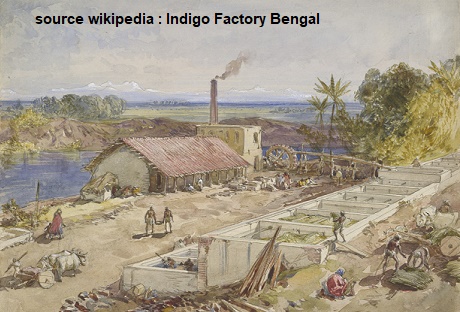

नील विद्रोह (1859-1860 ई.)

नील की खेती करने वाले किसानों का अंग्रेजों द्वारा शोषण किए जाने के कारण नील विद्रोह शुरू हुआ। दरअसल बंगाल के काश्तकार अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, परन्तु नील बागान के यूरोपीय मालिक उन्हें नील की खेती करने के लिए बाध्य किया करते थे। नील की खेती करने से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था।

नील विद्रोह की शुरूआत सर्वप्रथम सितम्बर 1859 ई. में दिगम्बर विश्वास और विष्णु विश्वास की अगुवाई में बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविन्दपुर गांव से हुई। नील विद्रोह के समय नदिया का डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचन्द्र कार था।

साल 1860 तक नील विद्रोह बंगाल के नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, राजशाही, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया परिणामस्वरूप नील की खेती को बन्द करना पड़ा। 31 मार्च 1860 ई. को ‘नील आयोग’ का गठन किया गया। नील आयोग ने यह सुझाव दिया कि किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

समाचार पत्र ‘हिन्दू पैट्रियाट’ के सम्पादक हरिश्चन्द्र मुखर्जी व एक अन्य अखबार ‘द बंगाली’ ने नील विद्रोह का समर्थन किया तथा इसे सफल बताया। बंगाली लेखक दीनबन्धु मित्र ने अपने बेहद प्रख्यात नाटक ‘नील दर्पण’ में बागान मालिकों के अत्याचार को दर्शाया है।

बुद्धिजीवी वर्ग, धर्म प्रचारकों, कहीं-कहीं छोटे जमींदारों तथा महाजनों द्वारा समर्थित नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल आन्दोलन था। नील विद्रोह के सफल होने का सबसे प्रमुख कारण किसानों में एकजुटता, अनुशासन तथा सहयोग की भावना थी। नील विद्रोह की सफलता स्वाधीनता संघर्ष के दौरान सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।

पाबना किसान विद्रोह (1873-1876 ई.)

1870 से 1880 ई. के बीच पाबना किसान विद्रोह की शुरूआत जमींदारों द्वारा लगान की दरें अत्यधिक बढ़ाने तथा उनकी दमनकारी नीति के कारण हुआ। पाबना क्षेत्र जो पटसन की खेती के लिए मशहूर है, 1859 अधिनियम-10 के तहत 50 फीसदी से अधिक किसानों को जमीन पर कब्जा करने तथा लगान में बढ़ोतरी करने के लिए संरक्षण प्राप्त था।

बावजूद इसके पाबना के किसानों को जमींदारों के शोषण का शिकार होना पड़ा, जैसे— 1793 से 1882 ई.के बीच लगान में 7 गुना बढ़ोतरी, भूमि के नाप-जोख के लिए छोटे मापों का प्रयोग आदि। ऐसे में जमींदारों के अत्याचारों के विरूद्ध साल 1873 में पाबना जिले के यूसुफशाही परगने में ‘किसान सभा’ की स्थापना की गई। इस किसान सभा ने किसानों को संघठित करने, लगान न देने, जमींदारों के विरूद्ध मुकदमें के लिए खर्च हेतु चन्दा एकत्र आदि करने का काम किया।

साहूकारों अथवा महाजनों के चंगुल से बचने के लिए साल 1874 में सिरूर तालुका के करडाह गांव में किसानों का विद्रोह हुआ जो देखते ही देखते छह तालुकों के 33 जगहों तक फैल गया। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य विद्रोही किसानों द्वारा साहूकार ऋणदातों के पास रखे ऋण पत्रों, दस्तावेजों आदि को छीनकर नष्ट करना था। हांलाकि किसान विद्रोहियों ने उन्हीं साहूकारों के साथ हिंसा का प्रयोग किया जिन्होंने अपने दस्तावेजों को बचाना चाहा। भीमरथी तालुका के सूपा कस्बे में 12 मई 1875 ई. को पाबना विद्रोह हिंसक हो गया, हांलाकि अन्य स्थानों पर यह विद्रोह अहिंसक ही रहा।

पाबना के अतिरिक्त यह किसान आन्दोलन ढाका, मैमनसिंह, त्रिपुरा, बिदुरा, बाकरगंज, फरीदपुर, बोगुरा और राजशाही में फैला हुआ था। पाबना विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी इसके कानून के दायरे में रहना। किसानों की यह लड़ाई केवल जमींदारों से थी।

पाबना विद्रोहियों का नारा था- “हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैय्यत होना चाहते हैं।” अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्पबेल ने पाबना विद्रोह का समर्थन किया। इस आन्दोलन की एक विशेषता यह भी थी कि इसमें हिन्दू-मुसलमान कन्धे से कन्धा मिलाकर एकजुट रहे। साम्प्रदायिक सौहार्द का यह एक अनूठा उदाहरण था। पाबना आन्दोलन के नेताओं में ईशान चन्द्र राय, शम्भूपाल और खोदी मल्लाह प्रमुख थे।

बंगाल के बुद्धिजीवियों में बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय तथा आर.सी. दत्त ने पाबना आन्दोलन का समर्थन किया। इंडियन ऐसोसिएशन के सदस्यों में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, आनन्द मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली आदि ने किसानों की रक्षा हेतु अभियान चलाया। ब्रिटिश सरकार ने पाबना विद्रोह की जांच के आधार पर ‘1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम’ पारित किया जिससे किसानों को जमीनें वापस मिल गईं। इस प्रकार पाबना किसान विद्रोह समाप्त हो गया।

दक्कन विद्रोह (1874 से 1875 ई.)

महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों के किसानों ने साहूकारों के खिलाफ दक्कन विद्रोह की शुरूआत 1875 ई. में की। साल 1867 में ब्रिटिश सरकार ने लगान दर में 50 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी। ऐसे में वर्षों से फसल खराबी की मार झेल रहे किसानों को लगान अदायगी के लिए साहूकारों पर निर्भर होना पड़ा।

बता दें कि दक्कन के साहूकारों में अधिकांश बाहरी मारवाड़ी तथा गुजराती थे, जिनसे लगान अदायगी के लिए किसानों को कर्ज लेना पड़ता था। ये साहूकर कर्ज देने के बदले किसानों के घर तथा जमीन को रेहन पर रखते थे, इस तरह दक्कन के किसान साहूकारों के चंगुल में फंसते गए।

दक्कन विद्रोह सिरूर तालुका के करडाह गांव से उस समय प्रारम्भ हुआ जब एक मारवाड़ी साहूकार कल्लूराम ने बाबा साहिब देशमुख के विरूद्ध 150 रूपए ऋण के लिए बेदखली का आज्ञापत्र प्राप्त कर लिया।

साल 1873-77 में न्यायमूर्ति रानाडे के नेतृत्व में ‘पूना सार्वजनिक सभा’ ने भू-राजस्व अधिनियम 1867 के विरूद्ध पूना और बम्बई में आन्दोलन चलाए जिसका किसानों ने समर्थन किया। दक्कन विद्रोह 1875 ई. में पूना व अहमदनगर सहित कई जिलों में फैल गया। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार ने दक्कन विद्रोह की जांच करने के लिए ‘दक्कन उपद्रव आयोग’ की नियुक्ति की तथा किसानों की दशा सुधारने के लिए 1879 ई. में ‘दक्कन कृषक राहत अधिनियम’ पारित किया।

इस अधिनियम के द्वारा यह कानून पारित किया गया कि ऋण अदा नहीं करने पर किसानों की जमीन नहीं हड़पी जाएगी और न ही उन्हें जेल भेजा जा सकता है।

मोपला विद्रोह (1836 व 1921 ई.)

मोपला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरब एवं मलयाली मुसलमान कृषक थे। ये मूलत: हिन्दुओं की निम्न जाति तिय्या से थे, इन्हें अब्दुला खर्राजी के शिष्यों ने इस्लाम में धर्मान्तरित कर दिया। मोपला विद्रोह दो बार हुआ- पहला मोपला विद्रोह 1836 ई. में जबकि दूसरा मोपला विद्रोह 1921 ई. में हुआ।

मोपला विद्रोह (1836 ई.)- मोपला किसान मालाबार के नम्बूदरी तथा नायर जैसी उच्च हिन्दू जातियों के बटाईदार अथवा असामी काश्तकार थे। इन भू स्वामियों को शासन, पुलिस और न्यायालय से संरक्षण प्राप्त था। वहीं अधिकांश मोपला छोटे किसान अथवा छोटे व्यापारी जो अपनी गरीबी व अशिक्षा के कारण ‘थंगल’ कहे जाने वाले काजियों अथवा मौलवियों के प्रभाव में थे।

मोपला विद्रोह के साम्प्रदायिक होने की असली वजह ज्यादातर जमींदारों अथवा भूस्वामियों का हिन्दू तथा काश्तकारों का मुसलमान होना था। हांलाकि मोपला विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया तत्पश्चात 1870 ई.में विद्रोह का मूल कारण जानने के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया।

मोपला विद्रोह (1921 ई.)- 1921 ई. में मोपला विद्रोह फिर शुरू हुआ, इसका मूल कारण कृषिजन्य असंतोष था। परन्तु असहयोग तथा खिलाफत आन्दोलन अचानक स्थगित किए पर इस आन्दोलन ने साम्प्रदायिक और राजनीतिक रूप धारण कर लिया। इस कृषक विद्रोह के साम्प्रदायिक रूप लेने की असली वजह हिन्दुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाना था।

साल 1921 में मालबार जिले के काश्तकारों ने जमींदारों के विरूद्ध विद्रोह कर दिया। बता दें कि अप्रैल 1920 ई. में मंजेरी में हुए मालाबार जिला कांग्रेस सम्मेलन ने इस विद्रोह को उकसाया था। खिलाफत आन्दोलन के नेता शौकत अली, गांधीजी तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन किया। 15 फरवरी 1921 को ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत तथा कांग्रेस के नेताओं में यू. गोपाल मेनन, पी. मुइनुद्दीन कोया, याकूब हसन, के.माधवन नायर को कैद कर लिया।

मुइनुद्दीन कोया, याकूब हसन एवं कुन हमीद हाजी व अन्य मोपला नेता थे। इनमें कुन हमीद हाजी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हिन्दुओं पर अत्याचार न हो। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुओं पर अत्याचार करने वाले मोपला विद्रोहियों की हत्या का आदेश दे रखा था। पोडनूर में 66 मोपलाओं को रेल के एक डिब्बे में बन्द कर दिया गया, अत: दम घुटने से उन सभी की मौत हो गई। इसे ‘पोडनूर की ब्लैक होल दुर्घटना’ कहते हैं।

ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शासन की घोषणा कर मोपला विद्रोहियों का इतनी क्रूरता से दमन किया कि देश के आजाद होने तक मोपलाओं ने न ही राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया और न ही केरल के किसी किसान आन्दोलन में शिरकत की।

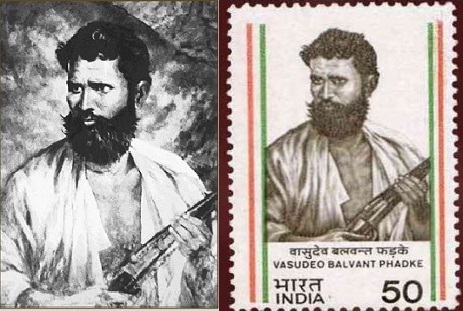

फड़के आन्दोलन (1879-80 ई.)

महादेव गोविन्द रानाडे द्वारा ‘धन बहिर्गमन’ पर दिए गए व्याख्यान तथा 1876-77 में पश्चिम भारत में पड़े भयंकर अकाल ने महाराष्ट्र के एक चितपावन ब्राह्मण वासुदेव बलवन्त फड़के को अन्दर से झकझोर कर रख दिया।

ऐसे में वासुदेव बलवन्त फड़के ने रामोसी तथा महाराष्ट्र के ग्रामीण किसानों का एक संगठन बनाया और डकैतियां डालकर धन एकत्र करना शुरू किया। इसके अतिरिक्त संचार व्यवस्था को तहस-नहस करने तथा विद्रोह आदि को फड़के ने अपना लक्ष्य बनाया।

वासुदेव बलवन्त फड़के ने हिन्दू राज्य का नारा दिया। ऐसे में फड़के आन्दोलन से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की झलक मिलती है। हांलाकि ब्रिटिश हुकूमत ने 1880 ई. में वासुदेव बलवन्त फड़के को गिरफ्तार कर लिया, जहां तीन वर्ष बाद यानि 1883 ई. में कैद में ही फड़के की मृत्यु हो गई। वासुदेव बलवन्त फड़के की मौत के बाद दौलता रामोसी के नेतृत्व में साल 1887 तक रामोसियों का गिरोह सक्रिय रहा।

बीसवीं शताब्दी के किसान आन्दोलन

ब्रिटिश भारत के किसान आन्दोलनों को राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ जोड़ने का श्रेय मुख्यरूप से महात्मा गांधी को जाता है। दरअसल गांधीजी राष्ट्रीय आन्दोलन को एक बड़ा आधार देना चाहते थे अत: उन्होंने ग्रामीण जनता तथा किसानों को भी कांग्रेस में सम्मिलित करने का समेकित प्रयास किया। गांधीजी के नेतृत्व में हुए दो प्रारम्भिक किसान आन्दोलनों- चम्पारन सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह ने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय मंच के केन्द्र में ला खड़ा किया।

चम्पारण सत्याग्रह (1917 ई.)

महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश भारत में पहला आन्दोलन बिहार के चम्पारण जिले में किसानों की दयनीश दशा के विरोध में उभरा। गोरे (अंग्रेज) बागान मालिक जिस व्यवस्था के तहत किसानों से नील की खेती करवाते थे, उसे ‘तिनकठिया प्रणाली’ कहते थे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसानों को अपनी कृषिजन्य क्षेत्र के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था।

साल 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान चम्पारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधीजी को चम्पारण आने के लिए आमंत्रित किया। गांधीजी के चम्पारण पहुंचने पर वहां के कमिश्नर ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश जारी किया परन्तु गांधीजी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया।

चम्पारन सत्याग्रह के दौरान गांधीजी के साथ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जे.बी. कृपलानी आदि प्रमुख थे। चम्पारन सत्याग्रह के आगे विवश होकर अंग्रेजी सरकार ने किसानों की बदहाली का सर्वेक्षण करने के लिए ‘चंपारण एग्रेरियन कमेटी’ का गठन किया जिसके सदस्यों में से एक गांधीजी स्वयं थे।

इस कमेटी की सलाह पर ब्रिटिश सरकार ने ‘तिनकठिया पद्धति’ को समाप्त कर दिया तथा किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25 फीसदी हिस्सा उन्हें वापस कर दिया गया। चम्पारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व से प्रभावित होकर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने गांधीजी को ‘महात्मा’ की उपाधि से सम्बोधित किया।

खेड़ा सत्याग्रह (1918 ई.)

महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा जिले (गुजरात) के किसानों ने ब्रिटिश सरकार की बढ़ी हुई लगान वसूली के खिलाफ आन्दोलन किया। दरअसल साल 1917-18 में सूखे के कारण हुई फसल खराबी के बावजूद खेड़ा के कुनबी-पाटीदार किसानों से लगान की वसूली की जा रही थी। हांलाकि कुनबी-पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में रियायत की मांग की जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया।

इसके बाद महात्मा गांधी ने इन्दुलाल याज्ञनिक तथा सरदार वल्लभभाई पटेल की मदद से किसानों को लगान नहीं अदा करने का सुझाव दिया। 22 मार्च 1918 को गांधीजी ने खेड़ा सत्याग्रह की कमान स्वयं अपने हाथों ले ली। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान विट्टलभाई पटेल, सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसायटी तथा गुजरात सभा ने भी गांधीजी की मदद की।

आखिरकार बाध्य होकर अंग्रेजी सरकार ने हार मान ली और यह गोपनीय दस्तावेज जारी किया कि लगान केवल उसी किसान से वसूला जाए जो सक्षम हो। इस प्रकार खेड़ा में ही गांधीजी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरूआत की।

बारडोली सत्याग्रह (1928 ई.)

साल 1928 में शुरू हुआ गुजरात का बारडोली सत्याग्रह पूरे राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान सबसे संगठित, व्यापक और सफल किसान आन्दोलन था। सूरत जिले के बारडोली तालुके में 1928 ई. में किसानों द्वारा लगान नहीं अदा करने का आन्दोलन चलाया गया। बारडोली सत्याग्रह में कुनबी-पाटीदार भूस्वामियों के अतिरिक्त कालिपराज जनजाति के लोगों ने भी हिस्सा लिया। हांलाकि गांधीजी ने कालीपराज का नाम बदलकर ‘रानीपराज’ कर दिया।

बता दें कि कालीपराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहां पुश्तैनी मजदूर के रूप में काम करना पड़ता था, बदले में उन्हें पेट भरने के लिए भोजन तथा तन ढकने के लिए कपड़ा मिलता था। बारडोली के मेहता बन्धुओं- कल्याणजी, कुंवरजी तथा दयालजी ने 1922 ई. से ही आन्दोलन जारी रखा था, परन्तु कालान्तर में कपास की कीमत गिरने तथा बम्बई सरकार द्वारा लगान में 30 फीसदी की बढ़ोतरी करने के बाद मेहता बन्धुओं ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह की कमान सरदार वल्लभभाई पटेल को सौंप दी।

कादोद सम्भाग के बामनों गांव में एकत्र होकर 60 गांवों के प्रतिनिधियों ने एकमत से सरदार पटेल को इस आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। तत्पश्चात 4 फरवरी 1928 ई. को बारडोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने सम्भाला और बढ़े हुए लगान के विरूद्ध ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की।

सरदार पटेल के नेतृत्व में हिन्दू-मुसलमानों ने गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर लगान नहीं अदा करने की कसम खाई। बारडोली किसान सत्याग्रह के समर्थन में बम्बई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया, जिससे इस सत्याग्रह के बारे में ब्रिटेन की संसद में भी बहस हुई।

वायसराय लार्ड इरविन ने बम्बई के गवर्नर विल्सन को मामले को शीघ्र निपटाने का आदेश दिया। इसके बाद ब्रूम फील्ड तथा मैक्सवेल को बारडोली मामले की जांच का आदेश दिया गया। जांच रिपोर्ट में बढ़ी हुई 30 फीसदी लगान को अवैध करार दिया गया। जिससे सरकार ने लगान को घटाकर 6.03 फीसदी कर दिया।

इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारडोली का किसान सत्याग्रह सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। बारडोली सत्याग्रह के समय यहां की महिलाओं की ओर गांधीजी ने वल्लभ भाई पटेल को ‘सरदार’ की उपाधि प्रदान की।

गांधीजी ने बारडोली सत्याग्रह की सफलता पर कहा कि “बारडोली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, यह स्वराज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है। परन्तु इस तरह का प्रत्येक संघर्ष और हर कोशिश हमें स्वराज्य के करीब पहुंचा रही है।”

अवध किसान सभा

साल 1856 में अवध रियासत के ब्रिटिश शासन में विलय के बाद पूरे प्रान्त के तालुकेदारों तथा बड़े जमींदारों ने किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। इसके विरोध में अवध के किसानों द्वारा किसान सभा का गठन किया गया।

अवध में सर्वप्रथम किसानों को संगठित करने का श्रेय होमरूल लीग को जाता है। फरवरी 1918 ई. में गौरीशंकर मिश्र, इन्द्रनारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय ने ‘उत्तर प्रदेश किसान सभा’ का गठन किया। मराठी ब्राह्मण बाबा रामचन्द्र जो फिजी में मजदूरी करके आए थे, साल 1920 में किसान सभा से जुड़े।

‘उत्तर प्रदेश किसान सभा’ को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचन्द्र के अलावा झिंगुरी सिंह तथा दुर्गपाल सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाबा रामचन्द्र ने साल 1920 में जवाहरलाल नेहरू तथा गौरीशंकर मिश्र से लखनऊ में मुलाकात की व उन्हें अवध के किसान आन्दोलन से जोड़ा। अवध के किसानों की गतिविधियों का मुख्य केन्द्र हरदोई, बाराबंकी, बहराईच, सीतापुर, रायबरेली तथा फैजाबाद था।

अक्टूबर 1920 ई. में बाबा रामचन्द्र ने प्रतापगढ़ में ‘अवध किसान महासभा’ का गठन किया। अवध किसान महासभा ने किसानों को बेदखली भूमि नहीं जोतने, बेगारी नहीं करने तथा अपने विवादों को पंचायत के जरिए सुलझाने का सुझाव दिया। कांग्रेस पार्टी और खिलाफत आन्दोलन के नेताओं ने 1920-21 ई. में किसानों के असंतोष को आन्दोलन का रूप दिया जिसे ‘एका आन्दोलन’ कहा जाता है।

कांग्रेस के अहिंसात्मक सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाले मदारी पासी ने ‘एका आन्दोलन’ का नेतृत्व किया जो 1921 ई. के आखिर से लेकर 1922 ई. के प्रारम्भ तक हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में चलता रहा। एका आन्दोलन में किसानों के अतिरिक्त बहुत से छोटे जमींदारों ने भी हिस्सा लिया क्योंकि वे सरकार के भारी भूराजस्व दरों से परेशान हो गए थे।

कालान्तर में अहिंसात्मक सिद्धान्तों को लेकर एका आन्दोलन के सदस्य अलग-थलग पड़ गए। इसके बाद एक मार्च 1922 ई. को सरकार ने विद्रोहियों से निपटने के लिए ‘देशद्रोही बैठक अधिनियम’ पारित किया और आन्दोलन को कुचलने में सफल रही।

अखिल भारतीय किसान सभा

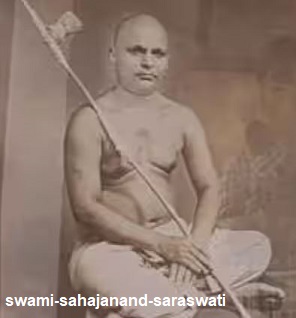

साल 1918 में स्थापित ‘संयुक्त प्रान्तीय किसान सभा’ ने 1920-21 ई. में अवध के कुछ जिलों में शक्तिशाली किसान आन्दोलन चलाया। 1928 ई. में ‘आन्ध्र प्रान्तीय रैय्यत सभा’ की स्थापना हुई। इसके बाद 1929 ई. में स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने ‘बिहार किसान सभा’ की स्थापना की।

उड़ीसा में मालती चौधरी ने ‘उत्कल प्रान्तीय किसान सभा’ की स्थापना की। बंगाल में ‘टेनेन्सी एक्ट’ को लेकर अकरम खां, अब्दुर्ररहीम, फजलुल्लाह के प्रयासों से 1929 ई. में ‘कृषक प्रजा पार्टी’ की स्थापना हुई।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन की समाप्ति के बाद साल 1936 के अप्रैल महीने में लखनऊ में ‘अखिल भारतीय किसान सभा’ की स्थापना हुई। स्वामी सहजानन्द सरस्वती (मूल नाम नवरंग राय) को अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष तथा एन.जी. रंगा इसके महासचिव नियुक्त किए गए।

अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन में पं. जवाहरलाल नेहरू, राममनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इन्दुलाल याज्ञनिक आदि प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय किसान सभा को पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी सम्बोधित किया था। इस अधिवेशन में एक घोषणा-पत्र भी तैयार किया गया। इस घोषणा-पत्र ने कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन (दिसम्बर, 1936 ई.) में स्वीकार किए गए कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमों को काफी हद तक प्रभावित किया।

दिसम्बर 1936 ई. में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन सम्पन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता एन.जी.रंगा ने की। इस अधिवेशन में भू राजस्व दर 50 फीसदी कम करने तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग की गई। चूंकि 1937 ई. में अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेस की सरकार बनी जिससे किसानों को राहत देने के लिए बहुत से कानून बने।

अन्य किसान आन्दोलन

— बम्बई से कुछ दूरी पर स्थित वर्ली में आदिम जाति के लोगों द्वारा साहूकारों, जंगल के ठेकेदारों तथा धनी किसानों एवं भू-स्वामियों के विरूद्ध विद्रोह किया गया जिसे ‘वर्ली विद्रोह’ कहते हैं।

— साल 1945 में हुए वर्ली विद्रोह को किसान सभा का समर्थन प्राप्त था।

— 1938 ई. में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना निदुबोल में की गई।

— बिहार तथा बंगाल में किसानों ने चौकीदारी टैक्स के विरूद्ध आन्दोलन चलाया।

— उत्तरी बंगाल में ‘हाट-तोला आन्दोलन’ चलाया गया। यह आन्दोलन हाट यानि साप्ताहिक बाजार में भू-स्वामियों द्वारा किसानों से लिए जाने वाले कर के विरूद्ध था।

— पंजाब में भी साल 1937 में अकाली कार्यकर्ताओं ने ‘पंजाब किसान समिति’ की स्थापना की।

— बाबा सोहन सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा रूर सिंह, मास्टर सिंह तथा बीपीएल. बेदी आदि पंजाब के प्रमुख किसान नेता थे।

— साल 1946 में 4 जुलाई को आन्ध्र प्रदेश में रविनारायण रेड्डी के नेतृत्व में ‘तेलंगाना किसान आन्दोलन’ शुरू हुआ। यह आधुनिक भारत का सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध था।

— साल 1946 में त्रावनकोर (केरल) के ‘पुन्नप्रा-वायलर’ में किसान आन्दोलन हुआ।

तेभागा किसान आन्दोलन (नवम्बर 1946 ई. से फरवरी 1947 ई.)

साल 1946 में बंगाल की प्रान्तीय किसान सभा के नेतृत्व में चलने वाला तेभागा किसान आन्दोलन बंगाल का सबसे व्यापक और जंगी आन्दोलन था। यह जोतदारों के विरूद्ध बटाईदारों का आन्दोलन था जिसे कम्पाराम और भवन सिंह जैसे नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। इस आन्दोलन के दौरान बटाईदारों ने यह मांग रखी कि उन्हें उपज का तिभागा यानि एक तिहाई हिस्सा प्रदान किया जाए।

बता दें कि बंगाल भू राजस्व यानि फ्लाउड कमीशन ने प्रारम्भ में ही उपज का एक तिहाई हिस्सा लगान के रूप में लेने की सिफारिश की थी। तेभागा किसान आन्दोलन नवम्बर 1946 ई. से फरवरी 1947 ई.तक चला।